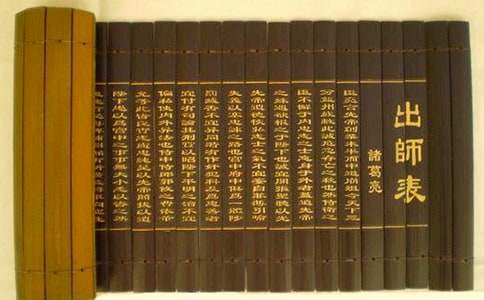

出师表教学设计15篇

作为一名教师,常常要根据教学需要编写教学设计,教学设计是根据课程标准的要求和教学对象的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划。我们该怎么去写教学设计呢?以下是小编为大家整理的出师表教学设计,欢迎阅读与收藏。

出师表教学设计1

教学目标

1、领会诸葛亮提出的广开言路、严明赏罚、亲贤远小三项建议的进步性和借鉴意义。

2、认识并学习诸葛亮“鞠躬尽瘁、死而后已”的精神。

3、了解本文议论中融以叙事、抒情的写法。

教学重点:

1.分析理解1、2段,理解字句,指导朗读背诵,培养学生文言文的阅读能力

2.了解诸葛亮严明赏罚广开言路的进步主张,初步领会诸葛亮对蜀汉的忠诚,学习他的爱国精神。

教学设想:

一、讲解背景[刘小禾1] 和疏通文意结合,通过反复诵读使学生领会内容大意,不搞逐字逐句翻译。

二、本文结构层次有多种划分方法,教学时不过于纠缠其中,应以理清文章思路为最终目的'。理清思路后,更易于背诵。

三、“表”这种文体的抒情色彩很浓,引导学生通过反复诵读,着重体会。

教学课时:3课时。

教学过程:

第1课时

一、创设情境,导入新课

杜甫《蜀相》

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

杜甫《书愤》

早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

诸葛亮是中国人民智慧的化身。“三顾茅庐”、“火烧赤璧”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的文才韬略令人倾倒。他撰写的《出师表》是汉末以来的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅。为后人所钦仰。陆游说“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”,文天祥说“或为出师,鬼神泣壮烈”。我们今天就来学习这篇杰作。

二、整体感知

1、背景简介

表,是我国古代的一种特殊文体(臣子写给君主的呈文)。表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望。 “动之以情”也可以说是这种文体的一个基本特征。

这篇表写于蜀汉建兴五年(227)诸葛亮第一次出师伐魏之前。其时蜀汉已从亭(今湖北宜都)战役的惨败中初步恢复过来,既与吴国通好,又稳定了自己的战略后方,伐魏时机臻于成熟。在这篇表文中,诸葛亮劝说后主刘禅广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以继承先帝刘备的遗志;也陈述了自己对先帝的“感激”之情和“兴复汉室”的决心。

2、录音范读课文。

要求学生画记出疑难字词,注意停顿、重音。

3、对照课下注释,理解课文,齐读,理清文章结构指导划分层次结构

引导学生围绕“出师”二字来分段(问题1),提出以下几个问题供参考:第一,在国家危急的形势 下,作者出师前向后主提出哪几条治国建议?第二,作者采用什么方式向刘禅陈述他出师的理由的?第 三,在说明出师的理由之后,作为臣下,是否还要请求皇上

[刘小禾1]阅读本文应着眼于“出师”二这两个字。具体地说,一是要看诸葛亮对出师后国内政事的安排。诸葛亮跟后主刘禅之间既是君臣关系,又是辅政者与被辅政者的关系(刘备临终托孤)。诸葛亮这次出师时,刘禅只有20岁,昏庸无能,不懂得治理政事;如果出师后国内政局不稳,前方必然会受到重大影响。因此,出师后的国内政局就成了辅政者诸葛亮最放心不下的问题。要解决这个问题,就必须有正确的政治路线和组织路线。为此,诸葛亮在这篇表文里一面劝勉刘禅开张圣听,严明赏罚,一面又向他举荐人才来管理“宫中”“营中”之事,并殷切地阐明亲贤远佞的道理。这个问题解决得好,国内政局稳定,有了“平明之理”,诸葛亮才能无后顾之忧,可以专力伐魏,可见讲治国大计和政事安排正是为了出师。二是要看诸葛亮怎样说明出师理由。

出师表教学设计2

十七、出师表

教材分析:

《出师表》是一篇上书言事的应用文,也是实用性很强的议论文。其中关于修明政治所作的阐述,对后世很有借鉴意义。这篇文章的写作风格却又与我们通常所理解的应用文迥异,作者以恳切的言辞,表达了真挚厚重的感情。多数学生是喜欢这篇课文的。除文中少数语句必须由教师解释外,绝大部分语句可以让学生对照注解,相互启发,自行弄清大意。但文章内容上的重点到底是什么,学生往往把握不住;对于诸葛亮是怎样突出他的论述重点的,学生更难以体会得深刻。因此,在教学过程中应该把课文的重点、难点化成若干足以启迪学生思维的问题,并把这些问题按合理的顺序编排,进而把学生的阅读思考活动导向深人。

学情分析:本文词语较多,学生生疏者不少,要逐句弄懂,逐段讲解。本文寓情于议,寓情于事,晓之以理,动之以情。不仅主张明确,析理透辟,而且殷切期望之情溢于言表。教学中,应着重引导学生在理解文意的基础上,体会本文以情动人、情挚辞切的特点。通过质疑问难、相互辩驳两个环节,引导学生正确认识诸葛亮的“忠”及诸葛亮的时代意义。通过课堂教学双边活动,逐步提高学生的诵读、理解能力,培养他们独立探究的意识和团队协作精神。教学目标

◇知识目标

1.积累词语,丰富文言词汇。2.了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。3.积累名句,背诵全文。 ◇能力目标

1.学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。2.学习本文从容不迫,条分缕析的写法。

◇情感目标

1.领会诸葛亮对蜀汉的忠诚和他作为政治家在治国方面的方针。

2.深切感受诸葛亮对蜀汉的忠诚,增强责任感、使命感,做社会的有用人才。

教学重点

1.掌握文言词语和重要语句,背诵课文。

2.掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。

教学难点

1.引导学生理清行文思路,深刻理解诸葛亮的政治主张2.如何正确理解诸葛亮的“忠”?

教学准备:

课前搜集有关诸葛亮的生平事迹及其相关背景,搜集整理有关《出师表》的诗。

教学时数:三课时

教学步骤第一课时

一、创设情境,导入新课1.诸葛亮是中国人民智慧的化身。“三顾茅庐”、“火烧赤璧”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的文才韬略令人倾倒。他撰写的《出师表》是汉末以来的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅。为后人所钦仰。陆游说“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”,文天祥说“或为出师,鬼神泣壮烈”。我们今天就来学习这篇杰作。

2.要求一生简介“表”的有关常识。(表,是古代臣子向帝王上书言事的一种文体。内容一般是议论和叙事,多带有抒情色彩。)

3.“出师表”该如何理解呢?(3.指名回答:在出师前对国家大事的意见、建议。)

4.谁来简介一下诸葛亮?(明确:诸葛亮,字孔明,三国时著名的政治家、军事家。)

5.向学生介绍写作背景。

诸葛亮感念刘备“三顾茅庐”的知遇之恩,出山辅助刘备成就大业,建立了蜀国,与曹魏、孙吴鼎足而三。刘备称帝后,拜诸葛亮为丞相。223年刘备病逝,临终对诸葛亮托认国事,并嘱咐儿子刘禅曰:“汝与丞相从事,当事之如父。”后刘禅称诸葛亮为“相父”。诸葛亮深感刘备知遇之恩和临终托孤之情,辅佐刘禅竭忠尽智,为实现刘备的统一中原,光复汉室的遗愿而鞠躬尽瘁,死而后已。

诸葛亮辅佐刘禅辛勤治蜀,经过了几年的努力,国力有所加强,在这种情况下,他于227年率兵北驻汉中(今陕西省汉中市),准备北伐曹魏,以“北定中原”。刘禅昏弱,使诸葛亮在劳师远征之际深怀内顾之忧,所以,临行前上此表文,给刘禅以告诫和劝勉。诸葛亮的战略思想始终是联吴抗曹,并用五年的时间为伐魏作准备。主要措施有:(1)与吴国通好;(2)加强内政建设;(3)平定南方叛乱。

二、朗读课文,整体感知

1.教师范读课文,要读得抑扬顿挫,感情充沛,使学生产生激情。

2.指导学生朗读(片断),要求富有感情。

三、译读课文,把握文意

1指导学生结合注释读课文。

2.教师巡视指导。

3.全班交流解决。

四、字词归纳

1.重点词语。中道崩殂、作奸犯科、深入不毛、庶竭驽钝、咨诹善道、妄自菲薄、引喻失义、苟全性命、斟酌损益、感激涕零。

2.古今异义词。

卑鄙(身份低微、出身低下;今义为“恶劣、不道德”)感激(感动、激动;今义“非常感谢”)

痛恨(痛心,遗憾;今义“深切地憎恨”)

涕(眼泪;今为“鼻涕”)谨慎(认真,慎重;今义“做事小心”)所以(表原因;今表结果)

开张(开放、扩大;今义“商店等开始营业”)布衣(平民;今义“布做的衣服”)

3.一词多义。

道:中道崩殂(路)咨诹善道(方法);

遗:以遗陛下(给予)以光先帝遗德(遗留);

效:愿陛下托臣以讨贼兴复之效(任务)不效则治臣之罪(功效);为:俱为一体(是)若有作奸犯科及为忠善者(做,行)众议举宠为督(做,担任);论:宜付有司论其刑赏(评判)每与臣论此事(议论);无:若无兴德之言(没有)事无大小,悉以咨之(不论);行:然后施行(实行)性行淑均(行为)行阵和睦(行列);益:有所广益(益处)至于斟酌损益(增加)

4.虚词。

①“于”的用法然侍卫之臣不懈于内(在)

欲报之于陛下也(及于、给)未尝不痛恨于桓灵也(对)还于旧都(到)

②“以”的用法先帝不以臣卑鄙(因为)

咨臣以当世之事(拿)遂许先帝以驱驰(而)

是以先帝简拔以遗陛下(来)恐托付不效,以伤先帝之明(以致)故临崩寄臣以人事也(把)愚以为宫中之事(认为)受命以来,夙夜忧叹(表时间,地域等界限)

5.词类活用。

以光先帝遗德(名词动用,发扬光大).

恢弘志士之气(形容词动用,发扬光大)

此皆良实(形容词名用,善良诚实的人),..

亲贤臣,远小人(形容词动用,亲近、疏远)..

深入不毛(名词动用,长庄稼).

五、本课小结:

表是古代臣子向帝王上书言事的一种文体,内容一般是议论和叙事,多带有抒情色彩。本文的题目可解释为:在出师之前就国家大事向后主提的建议。由于刘禅是皇帝,又是晚辈,因而诸葛亮写得语气直中不失委婉,情辞恳切动人。同学们要反复朗读,体会作者流露在文中的一腔忠君报国之情。

六、作业布置:1.熟读课文,背诵5——8段。2.掌握文中的重要词语。

七、板书设计出师表诸葛亮

诸葛亮,字孔明,三国杰出的政治家,军事家。

表,古代臣下写给帝王的奏章,主要是上书言事。突出特点:陈述衷情。

陆游赞《出师表》:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!”

第二课时

一、划分层次,分析课文1.本文可分为几个部分?各部分写了什么内容?

(1.学生读课文,讨论、分析、归纳。

全文紧紧扣住“出师”二字,可分为三个部分。第一部分(1—5段),从当前形势出发劝说后主继承先帝遗志,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。第二部分(6—7段)追述以往经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感

业未半而中道崩殂,益州疲弊,处在“危急存亡”的严重关头。对形势的这一清醒的估计,是暗示刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡。②内外之臣均有“追先帝之殊遇,欲报之于陛下”而“不懈于内”“忘身于外”的.耿耿忠心。这告诉刘禅,只有依靠、重用这些贤德忠贞之士,才可救亡图存,以竟先帝之业。③开张圣听。“④以光先帝遗德,恢弘志士之气。”⑤“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路。”⑥意在激发刘禅继父之志和启示他学先帝用人之明。)

3.分析第二自然段。设置如下问题:①作者在本段提出的建议是什么?具体内容是什么?②如何具体执行?③提出怎样的劝诫?④“内外异法”内外各指什么?

小结:本段提出应内外一体,赏罚严明的建议。(3.学生朗读有关语句,进行讨论,然后明确:①严明赏罚;“宫中”“府中”不应异法。②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏③陟罚臧否,不宜异同;不宜偏私④“宫中”“府中”)

4.分析第三、四自然段。问题设置:①举荐了哪些人?为什么要举荐这些人?②提出亲贤的具体作法是什么?③亲贤的好处是什么?④亮认为举用向宠将军的好处是什么?

小结:本段述说人事安排,举荐文臣武将。(4.全班齐读3、4段,进行讨论,然后明确:①郭攸之、费祎、董允等。此皆良实,志虑忠纯。②宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行。③必能裨补阙漏,有所广益。④必能使行阵和睦,优劣得所。)

5.分析第五自然段。设置如下问题:①本段的中心句是哪一句?②先汉兴隆的原因是什么?③后汉倾颓的原因是什么?④“每与臣论此事”中“此”指什么?⑤“汉室之隆,可计日而待也”的主要条件是什么?

小结:这一段把“亲贤臣,远小人”提高到汉室兴衰的历史经验上来总结,也是对前面两段“宫中”“府中”分说后的归纳。并再荐贤臣,希望刘禅能亲贤臣,远小人,以求汉室兴隆。

以上第1—5段从形势分析到具体建议,是出师前的周密安排,目的在于出师后无后顾之忧。(5.翻译之后回答:①第一句。②(正面):亲贤臣,远小人。③(反面):亲小人,远贤臣。④第一句的内容。⑤亲贤臣,远小人。)

6.提问:诸葛亮向刘禅所提建议之间的关系是什么?(广开言路是前提,执法公平是关键,而亲贤远佞是核心。)

二、本课小结

诸葛亮提出的三条建议是治国大计,特别是第三条“亲贤远佞”是作者反复强调的。这三条在今天看来也是正确的。诸葛亮谈形势,教方法,摆先帝任贤事实,引历史经验教训,其目的都是希望后主能认识到必须亲贤远佞,才能修明政治,完成“兴复汉室”的大业的道理。这种把诚挚的感情、殷切的期望融合于摆事实、讲道理中的论证手法,就是“寓情于议”。作者之所以采用这种委婉的表达方式,意在使后主能容易接受建议,达到规劝目的。

三、作业布置:1、完成课后练习三。2、请向父母或者老师提出合理化的建议。

第一部分(1-5)指明危机,提出建议

第二部分(6-7)追忆往事,陈述理由

第三部分(8-9)分清责任,表明决心

广开言路

(纳谏)提建议严明赏罚荐贤臣

(赏罚)营中之事---先帝称能之臣---行阵和睦,优劣得所亲贤远佞(正反教训)

(用人)

第三课时

一、积极讨论,研读课文

1.分析第六自然段。问题探究:①找出表明作者出身的语句。②当时作者的志趣是什么?③“感激”的原因是什么?④文中的“卑鄙”是什么意思?具体指什么?⑤哪句话概括了与先帝患难与共的历史?(1.学生回答:③第二句。④第一句。⑤最后一句。)

2.分析第七段。问题探究:①亮夙夜忧叹的原因?②“五月渡泸,深入不毛”的原因?③表明伐魏时机成熟的句子?(2.学生讨论后明确:①恐托付不效,以伤先帝之明。 ②受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明。

③今南方已定,兵甲已足。)

3.分析第八段。问题探究:①第一句照应上段哪一句?②第二句前半句照应上段哪一句?③第二句后半句照应第一段哪一句?④哪一句话表现了亮以身许国的意志和决心。

4.学习最后一段:这是文章的结束语。短短三句乃全从肺腑流出,充满了不胜依依之情。

5.小结:以上6~9段诸葛亮着重叙自己以身许国的经过和准备出征的计划、安排,从叙述中充分表露自己勤劳国事,鞠躬尽瘁的一片忠忱,以创业之艰感动后主,并激励其发愤图强。

(3.学生讨论后明确:①奖率三军,北定中原。 ②斟酌损益,进尽忠言。③开张圣听。④第一句。)

二、回读课文,理性升华

1.这篇表文仅仅是提出一些建议吗?还写了哪些内容?(这篇表文除了提出一些建议之外,还追述了个人以往的经历,表达了“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”、“兴复汉室”的决心,最后明确了朝廷内外各方面的责任。)

2.作者写此文的用意何在?又为何在文中多次提及先帝遗诏?(意在提醒后主认清形势,希望他广开言路,亲贤远佞,完成兴复汉室大业。他反复提及先帝遗诏,也是勉励后主这个意思。)

3.诸葛亮在这篇表文中的开头提到“益州疲弊”,却又要出师伐魏,这是否矛盾?为什么?

(不矛盾。当时蜀国同魏、吴相比,处于不利地位,所以说“益州疲弊”。在这种形势下,诸葛亮派人跟吴国通好,在外交上取得了一个重大的胜利,同时加强内政建设,平定了南方的叛乱,在战备方面也做了大量工作,这样,出师伐魏的时机已经成熟,所以上表出师伐魏。)

三、延伸拓展,合作探究

1.围绕“你是如何看待诸葛亮的忠”这个问题展开激烈的争论。

教师组织学生辩论,鼓励学生畅所欲言,相信在彼此的辩驳中,学生的收获应是最大的。

(1.学生展开辩论。参考:一种意见认为,诸葛亮知恩图报、忠心为国。他有高度的责任感、使命感,他鞠躬尽瘁,死而后已,永远是后代胸有抱负、腹有诗书,有良知和正义感的知识分子心中一面高高飘扬的旗帜。武侯祠前的杜甫、61岁的陆游不就是例子吗?当我们吟诵“出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟”的诗句时,不也深深地体味出杜甫对诸葛亮的仰慕和惋惜之情吗?当我们解读“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”这两句诗时,不也深深地被陆游满腔豪情所感染吗?

另一种意见认为:诸葛亮的“忠”是一种愚忠,是知遇之思。他只忠于刘备,忠于自己的才能,是一种狭隘的爱国行为。如果他爱国爱民,又何必辅佐那个扶不起的刘阿斗呢?北伐之所以功亏一篑,不就是因为刘禅的昏聩无能吗?)

四、本课总结:

文章第一部分主要是议论,第二部分主要是叙述,无论是议是叙都注入了作者报先帝、忠陛下,北定中原,兴复汉室的感情。所以第一部分是晓之以理,寓情于议;第二部分是动之以情,寓情于叙;第三部分是表决心,直抒热切殷切期望、感激与惜别之情。从以上简析可知,本文主要特点是议论、叙述、抒情相结合。这种把真挚感情融于议论、叙事之中的表现手法是值得学习的。

五、作业布置:1.完成两本练习册上的作业。

2.课外从图书馆或网上搜集关于诸葛亮的事迹,材料或传说,以“我看诸葛亮”为题写一篇探究性小论文。

六、板书设计

出师表

诸葛亮

分析形势,提出建议

1.开张圣听

2.陟罚臧否,不宜异同晓之以理

3.亲贤臣,远小人(核心)(议论,抒情结合)

追述身世,表明忠贞

以身许国,创业艰难

夙夜忧叹,请命北伐动之以情,言辞恳切

分述职责,反复叮咛(叙事,抒情结合)

千古名句:受任于败军之际,奉命于危难之间

出师表教学设计3

【教学目标】

1、关于亲贤远佞等建议。

2、体会诸葛亮在“表”中表达的思想感情。

3、议论为主兼用叙事、抒情。

4、背诵课文。

【教学过程】

第一课时

一、导入

以中国古代智谋之士的故事引出……在我们中华民族几千年的文明史中,我们耳熟能详的智慧的化身不计其数……(由学生举例导入)

以学生了解到的中国古代小说、戏曲,传说中的诸葛亮的事迹、形象导入。

以杜甫的《蜀相》及陆游的《书愤》导入。

蜀相

杜 甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间。

(陆 游 《书愤》)

二、解题

1、作者:诸葛亮(181~234),字孔明,琅玡阳都(今山东沂南县)人。三国时著名的政治家、军事家。东汉末年隐居隆中(今湖北襄阳西),刘备三顾茅庐,他成为刘备的`主要谋士。蜀汉政权建立后,任丞相。刘备死后,诸葛亮辅佐后主刘禅,主持国家军政大事。他励精图治,赏罚严明,推行屯田政策,并改善和西南各族的关系,有利于当地经济、文化的发展。曾多次出师伐魏,争取统一中国。著有《诸葛亮集》。

2、文体:表,古代向帝王上书言事的一种文体。

3、背景:建兴(后主刘禅年号)五年(227年),诸葛亮出师伐魏,临行时,写这个表给刘禅。

三、朗读课文

1、教师范读。

2、学生自读。

四、对照注释阅读课文,了解大意

五、布置作业

熟读课文,口头翻译课文。

第二课时

一、第一段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴ 为什么说“此诚危急存亡之秋也”?(客观)

⑵ 当时的有利条件是什么?(主观)

⑶ 诸葛亮向刘禅提出了什么建议?(“开张圣听”)

⑷ 提出这一建议的目的是什么?

4、小结:论述当时的严峻形势,提出了广开言路的建议。

二、第二段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

提问:作者在本段提出了什么建议?如何具体执行?

4、小结:提出严明赏罚的建议。

三、第三、四段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴ 诸葛亮向刘禅举荐了哪些人?这些人具有怎样的特点?

⑵ 举荐这些人的目的是什么?亲贤有什么好处?

4、小结:

诸葛亮向后主荐贤,考虑周密。

四、第五段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴ 找出本段的中心句?

第1句。

⑵ “每与臣论此事”中“此”指代什么?

第1句。

⑶ “汉室之隆,可计日而待也”的主要条件是?

“亲贤臣,远小人”。

4、小结:从总结历史教训中提出亲贤远佞的建议。反复叮咛,表明自己推举贤能,旨在兴复汉室。

五、布置作业

1、背诵1~5段,熟读第6段。

2、归纳虚词“而”、“以”的用法和意义。

第三课时

一、第六段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

遂许先帝以驱驰:用。

尔来二十有一年矣:此,那。

3、研读,讨论。

⑴ 表明自己身份的词语(句子)?

(“布衣”)

⑵ 当时自己的志趣是什么?

⑶ 诸葛亮“感激”的原因是什么?

⑷ 哪句话高度概括了与先帝患难与共的历史?

4、小结:自叙本志及先帝“三顾茅庐”之恩。

二、第七段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴ 作者“夙夜忧叹”的原因是什么?

⑵ 哪些句子表明北伐的时机已经成熟?

⑶ “此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”表达了作者怎样的感情?

4、小结:本段再叙接受先帝“托付”,“夙夜忧叹”,惨淡经营的苦心。首先追叙白帝城托孤一事,用“临崩寄臣以大事”提挈全段。接着叙述“受命以来”的心情和行动。然后着一“今”字,从追叙往事转入出师的正题。末了用“报先帝,忠陛下”收结这一层意思,表达了鞠躬尽瘁之情。末句为补笔,再说出师后国内政事的安排,强调了郭攸之等人的职责,又一次启发后主重视亲贤纳谏。

三、第八、九段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴ 第一句照应上段哪一句?

“当奖率三军,北定中原……还于旧都。”

⑵ 第二句前半句照应上段哪一句?

“斟酌损益,进尽忠言”。

⑶ 第二句后半句照应第一段哪一句?

“开张圣听”。

⑷ 第九段表达了诸葛亮怎样的思想感情?

表明临行之前百感交集,无限依恋之情。

4、小结:第八段明确指出出征者、留守者的职责,并突出了对后主本人的劝谏。篇末的“临表涕零,不知所言”,固然集中地体现了诸葛亮最刘氏父子的无限忠诚,但这“涕零”中也隐含着他对国内政局的担忧,对刘禅能否采纳建议,修明内政的担忧,透露出他复杂矛盾的心情。

四、全文总结归纳

1、理清文章的结构。

第一部分(1~5)分析当前形势,劝勉刘禅继承先帝遗志,并提出三项建议。

第二部分(6~7)关于出师这一决策的说明。

第三部分(8~9)归纳全篇主旨。

2、提问:诸葛亮向刘禅所提建议之间的关系是什么?

明确:广开言路是前提,执法公平是关键,而亲贤远佞是核心。

3、中心意思:

本文以十分恳切的言辞,针对当时的局势,反复劝勉刘禅要继承先帝遗志,广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以修明政治,完成“兴复汉室”的大业;也表达了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对先主感恩图报的一片深情。

4、写作特点:

以议论为主,兼用叙事和抒情。

5、介绍后世有关《出师表》的著名诗句。

或为《出师表》,鬼神泣壮烈。 文天祥 《正气歌》

凛然《出师表》,一字不可删。陆游 《感状》

五、布置作业

1、背诵课文。

2、解释下列各句中加点词的古义和今义。

⑴ 诚宜开张圣听。

⑵ 未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

⑶ 先帝不以臣卑鄙。

⑷ 由是感激,遂许先帝以驱驰。

3、查阅有关诸葛亮的资料,结合自己学习《空城计》《出师表》的体会,围绕“诸葛亮”这个话题,写一篇小论文或小随笔。

出师表教学设计4

教学目标

知识与潜力:

1.积累词语,丰富文言词汇。

2.了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。

3.积累名句,背诵全文。

4.朗读课文,疏通文句,培养学生自读文言文的潜力。

5.学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。

过程与方法:

阅读体悟,用各种方式激起学生诵读的兴趣。

情感、态度与价值观

深切感受诸葛亮对蜀汉的忠诚,增强职责感、使命感,做社会的有用人才。

教学设想

一、介绍背景和疏通文义结合起来,突破重点词句,然后透过反复诵读使学生领会资料大意。

二、采用“读读,讲讲,议议”的教学方式,在读、讲、议的过程中,体会作者的思想感情和文章的艺术特色。

三、课文的重点是第一部分,在讲清第一部分的前提下,第二部分能够采用练习法进行教学,第三部分让学生自读背诵。

课时安排:四课时

第一课时

一、导入新课

诸葛亮是中国人民智慧的化身。“三顾茅庐”“火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的文才韬略令人倾倒。他撰写的《出师表》是汉末以来表的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所钦仰,正所谓“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》),“或为出师表,鬼神泣壮烈”(文天祥《正气歌》)。这天,我们就来学习这篇杰作。(板书)

二、教师范读全文(最好能背诵),读得要有抑扬顿挫,感情充沛,使学生产生激情。

三、解题

1什么叫“表”这种文体有什么特点

明确:表,古代向帝王上书言事的一种文体。我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。到了汉代,这类文字分成章、奏、表、议四小类。“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。《出师表》是诸葛亮在出师北伐前向刘禅(刘后主)的言事呈文。

2诸葛亮是什么情绪下写《出师表》的

明确:实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的状况下决定出师伐魏。但刘后主却昏庸无能,听信奸佞,成了北伐的后顾之忧。诸葛亮在出师前写下这篇文章,以恳切的言辞劝说后主广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以修明政治,完成“兴复汉室”的大业;也表达了诸葛亮报答先主知遇之恩的真挚感情和“北定中原”的决心。

四、正音

殂(cú)陛(bì)以塞(sè)忠谏陟(zhì)臧否(zāngpǐ)

攸(yōu)祎(yī)以遗(wèi)陛下咨(zī)裨(bì)

阙(quē)漏颓(tuí)桓(huán)闻(wèn)达猥(wěi)

危难(nàn)二十有(yòu)一年夙(sù)驽(nú)攘(rǎng)

彰(zhāng)咎(jiù)诹(zōu)涕(tì)

五、分析结构,归纳段落

关于本文的结构,教师要引导学生着眼于“出师”二字。具体地说,一是要看作者对出师后国内政事的安排;二是要看作者说明出师的理由。这两个问题弄清楚了,全文的脉络也就清晰地显示出来。

明确:可将本文分为三个部分。

第一部分(1―5段),从当前形势出发劝说后主继承先帝遗志,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条推荐。

第二部分(6、7段)追述以往经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”、“兴复汉室”的决心。

第三部分(8、9段),明确各方面的职责,向后主提出恳切的期望,总结全文。

六、讲读第1段

1学生对照注释,自读第1段。教师补充注释。

疲弊:疲弱困乏。诚:的`确、确实。

危急存亡:形势危机,决定存亡。宜:就应。

不懈:毫不懈怠,忠于职守。侍卫之臣:陪侍、保卫皇帝的近臣。

忠志之士:忠心的将士。志,士心。忘身:奋不顾身。盖:副词,原先,表示解释原因。追:追念。报:报答。

圣:古时臣下对帝王的尊称。恢宏:使志士之气发扬光大。

妄自菲薄:过分看轻自己。谏:臣下给皇帝提意见。

2学生讲述大意,师指正。

3回答问题:

①当时的不利条件是什么

“先帝创业未半而中道崩殂,今益州疲弊”(客观)

②当时的有利条件是什么

“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”(主观)

③本段提出什么推荐

“开张圣听”

④提出这一推荐的目的是什么

“光先帝遗德,恢弘志士之气”

⑤对陛下进行了怎样的规劝

“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”

小结:分析当前形势,提出“广开言路”的推荐。

4合作探究

(1)为什么说当时是“危急存亡之秋”为什么说“益州疲弊”

明确:说是“危急存亡之秋”,是因为:①先帝中道崩殂;②天下三分;③益州疲弊

诸葛亮的战略思想是联吴抗曹。但吴国在猇(xiāo)亭(今湖北宜都)战役(即《三国演义》)中讲的“大意失荆州”“火烧连营八百里”故事)夺走了荆州全部地区,益州的豪强和南方的夷族统治者也乘机发动叛乱。这时,魏已牢固地控制着全国的中心地区即黄河流域,在政治、经济、军事等方面占有明显的优势;吴控制长江中下游,经济力量也比较雄厚;只有蜀偏安于西南一隅,处于不利地位。所以说“益州疲弊”。

(2)诸葛亮为什么向后主提出“开张圣听”

明确:一为发扬光大先帝遗德,激励振奋忠心为国的臣下士气;二为避免阻塞“忠谏之路”。“以光先帝遗德”的“以”表示目的,可译成“来”;“咨臣以当世之事”的“以”表凭借,可译成“用”。

5齐读第一段

七、布置作业

1熟读、背诵第1段。

2预习2―5段。

第二课时

一、检查第1段背诵状况。

二、讲读第2段。

1指定学生讲述这一段的大意,并点拨下列词语:

宫中:借指皇帝宫廷里的官员。府中:借代丞相府的官员。

陟罚臧否:陟,上升,提升官吏;罚,惩罚;臧,善;否,恶。臧、否用作动词。合起来即罚臧否,奖善惩恶。异同:偏义词,意即“不一致”。

昭:证明,显示。形容词(明显)活用为动词。

2分析这一段的结构层次。

3合作探究

①作者在本段提出的推荐是什么

具体资料是“严明赏罚”

②如何具体执行

“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”

③提出怎样的劝诫

“陟罚臧否,不宜异同”;“不宜偏私”

④“内外异法”内外各指什么宫中、府中

小结:提出应内外一体,赏罚严明的推荐。

三、讲读第3―5段。

1齐读后指名学生讲述大意。

2教师重点点拨有关词句:

此皆良实:良,善良;实,诚实。那里指善良、诚实的人。形容词作动词。以遗陛下:以之遗陛下,省略句。

裨补阙漏:裨、补,同义词,补助、弥补。阙漏,缺点和疏漏之处。阙,同“缺”。有所广益:广和益都是形容词作动词,扩大增多。全句的意思是:得到更多的成效。

悉以咨之:悉,全部,都;咨,询问。悉以咨之,即“悉以之咨之”,都拿来问他们。所:处所。此先汉所以兴隆也:这就是西汉兴旺发达的原因啊!所以,……的原因。倾颓:衰败,垮台。未尝不叹息痛恨于桓、灵也:没有一次不对桓灵二帝的作法感到痛心遗憾。那里包含着务必吸取前代皇帝“亲小人,远贤臣”的反面教训。作者不便提及刘禅的“亲小人”,因而称引先帝,以先帝的“叹息痛恨”来引起刘禅深思。

3分析这三段的结构层次。

四、讨论问题。

诸葛亮写这篇表文的主要用意(主旨)是什么

明确:主要用意是期望后主“亲贤臣,远小人”。其理由是:(1)“开张圣听”“严明赏罚”是对刘禅“亲小人”而言;(2)在人事安排上,为刘禅创造了“亲贤臣”的条件,强调亲贤远佞是关系到国家存亡的大事;(3)亲贤远佞思想是贯穿全篇的。结尾部分,要刘禅听取贤臣的“兴德之言”。

五、小结第一部分:

1.诸葛亮提出的三条推荐治国大计,个性是第三条“亲贤远佞”是作者反复强调的。这三条在这天看来也是正确的。

2.讲解“寓情于议”的特点:诸葛亮谈形势,教方法,摆先帝任贤事实,引历史经验教训,其目的都是期望后主能认识到务必亲贤远佞,才能修明政治,完成“兴复汉室”的大业的道理。这种把诚挚的感情、殷切的期望融合于摆事实、讲道理中的论证手法,就是“寓情于议”。作者之所以采用这种委婉的表达方式,意在使后主能容易理解推荐,到达兴复汉室的目的。

3.指导分析“以”的连接用法

(1)教师复习“以”的介词用法---“用、把、拿、凭”等。

(2)分析“以”连词的用法

以:表目的(用来)---以光先帝遗德,以昭陛下平明之理

表结果(以致)---以塞忠谏之路也

表原因(因为)-----是以先帝简拔以遗陛下

六、布置作业。

1、熟读2―5段。

2、整理这几段中重点实词的意思、虚词“之、于、以”等的用法。

3、预习第二部分和第三部分。

第三课时

一、检查背诵状况,指名背诵第5段。

二、自读第6段,当堂完成随堂练习题练习。

1选取题。

(1)“卑鄙”的意思是(

A(语言、行为)恶劣,不道德。B见识浅陋。

C地位低下。D低微而鄙俗。

(2)“尔来”的意思是(

A从那时以来B你来C算来D从来

(3)下列句中“顾”的解释相同的两句是(

A三顾臣于草庐之中B顾野有麦场,场主积薪其中

C将军宜往驾顾之D人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉

(4)下列句中“以”的解释相同的两句是(

A先帝不以臣卑鄙B一儿以日初时远,而日中时近也

C寡人欲以五百里之地易安陵D今以蒋氏观之

E吾必尽吾力以拯吾村F不以物喜,不以己悲

(5)“不求闻达于诸侯”这句话的意思是(

A不谋求听到关于诸侯的事情B不谋求在诸侯中做官扬名

C不谋求让人明白我到诸侯那里去了D不想与诸侯商量大事

(6)“先帝不以臣卑鄙……遂许先帝以驱驰”全句的意思是(

A自己很有才能,因而先得先帝看重

B追术当年三顾之遇,证明忠于蜀汉的历史原因

C先帝恩宠备至,自己感恩戴德

D赞扬先帝的知遇之恩,委婉批评后主不器重自己

2“二十有一年”中的“有”同______。

3将“咨”字组成一个双音合成词,将“三顾臣于草庐之中”缩为一个成语。

合成词:成语:

4翻译“受命于败军之际,奉命于危难之间”。

【参考答案:

1(1)D(2)A(3)A、C(4)A、F(5)B(6)B2又3咨询三顾茅庐4(略)】

三、分析本段资料。

①证明作者出身的句子(词语)“臣本布衣,躬耕于南阳”

②当时作者的志趣是什么“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

③“感激”的原因“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”

④文中的“卑鄙”是什么意思具体指什么低微而鄙俗;具体指“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

⑤哪句话概括了与先帝患难与共的历史“后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之中,尔来二十有一年矣。”

小结:本段述身世,讲经历,以使陛下明白创业之艰难,同时表达自己愿竭忠尽智来报先帝知遇之恩的决心。

四、指名学生说说第7段的大意。

教师重点讲解有关词句:

以伤先帝之明:以致损伤了先帝的知人之明。

庶竭驽钝,攘除奸凶:让我能用尽自己平庸的才智,铲除奸邪凶顽的敌人。庶,差不多。

五、回答问题。

①作者夙夜忧叹的原因

“恐托付不效,以伤先帝之明”

②“五月渡泸,深入不毛”的原因

“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明”

③证明伐魏时机成熟的句子“今南方已定,兵甲已足”

④表达作者思想感情的句子

“此臣所以报先帝,而忠陛下之职份也。”

小结:本段叙述受命以来的情绪及所采取的措施,以表作者忠心不二,尽心尽责辅佐陛下,以报先帝托付之情的决心。

六、讨论

1北伐中原的条件是什么

明确:南方已定,兵甲已足。

2“受命以来……深入不毛”这一句表达了怎样的思想感情这天就应怎样认识

明确:这句话概括了作者“受命以来”的情绪和行动,说明他时刻以“报先帝”为念,深感使命沉重,不敢顾惜自己,努力做好“北定中原”的准备工作。

七、布置作业。

背诵第三部分,预习第四部分。

第四课时

一、检查背诵状况。

二、讲读8、9段。

1学生朗读这两段课文,并指名讲述大意。

2教师重点点拨:

以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏:以,表示目的,译为“来”。

3分析结构层次。板书

三、归纳中心思想。

明确:本文以恳切的言辞劝告刘禅认识务必亲贤远佞,才能修明政治,从而完成“兴复汉室,还于旧都”的大业。

四、归纳写作特点。

1以议论为主,兼用抒情和记叙。

第一部分寓情于议,第二部分寓情于事,最后一部分谈各方面的职责,也表达了完成先帝遗愿的决心。具体说来有三方面特点。

(1)反复提及刘备的遗言、“遗德”、“遗诏”,在文章的重要关节无不提及“先帝”,处处从先帝说起,时时提先帝遗训。全文仅600多字,竟先后13处提及先帝。其作用是勉励刘禅“光先帝之遗德”,“深追先帝遗诏”,以完成先帝未竟大业。

(2)常从自身的经历、体验和感情谈起,以自己忘身忧国的一腔忠贞来作为对后主的激励。

(3)处处从“陛下”的帝业、威望、声誉着想。

由于上面三个特点,使本文到达了“忠言不逆耳,辞切见情深”的艺术效果,使刘禅再昏庸糊涂也当欣然听取,甘愿采纳。

2语言朴素无华,字斟句酌。

构成这一特点的原因是:

(1)与受表者的对象有关。刘禅本人的年龄识见,文化素养,决定了该文语词朴实,叮咛周备。

(2)写表与受表者之间特殊关系,决定了该表委婉、恳切、字勘句酌的特点。诸葛亮是后主的臣,但又是后主的长辈,刘备临终时云“以父事之”。

陆游云:“凛然出师表,一字不可删。”

五、布置作业。

1归纳《出师表》的合成词。

同义合成词:

志虑、阙漏、行阵、兵甲、驽钝、奸凶(名词)崩殂、开张、引喻、简拔、裨补、晓畅、叹息痛恨、闻达、枉屈、感激、驱驰、倾覆、托付、奖帅、攘除、兴复、斟酌、进尽、咨诹、察纳(动词)恢宏、菲薄(由形容词组成、用作动词)疲敝、危急、平明、广益、淑均、和睦、兴隆、倾颓、贞良、卑鄙、危难、谨慎(形容词)

反义合成词:陟罚臧否、刑赏、优劣、损益、存亡

2实词总结(文中只作一种解释者不列)

道①道路。“中道崩殂”。②办法。“咨诹善道”。

遗①遗留。“以光先帝遗德”。②(wèi)给予。“先帝简拔以遗陛下”。

为①是。“俱为一体”。②做,行。“若有作奸犯科及为忠善者”。③做,担任。“众议举宠为督”。

论①评判。“宜付有司论其刑赏”。②议论。“每与臣论此事”。

无①没有。“若无兴德之言”。②不论。“事无大小,悉以咨之”。

行①实行。“然后施行”。②行为。“性行淑均”。③(háng)行列。“必能使行阵和睦”。

益①益处。“有所广益”。②增加。“至于斟酌损益”。

虚词总结

而①却。“先帝创业未半而中道崩殂”。②连接状语与谓语。“可计日而待也”。

于①在。“然侍卫之臣不懈于内”。②及于,给。“欲报之于陛下也”。③对。“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”。④到。“还于旧都”。

以①用,拿。“咨臣以当世之事”。②而。“诚宜开张圣听,以光先帝遗德”。③因而。“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”④表时间、地域等界限。“受命以来,夙夜忧叹”。⑤认为。“愚以为宫中之事”。

出师表教学设计5

【教学要点】

1、领会诸葛亮提出的广开言路、严明赏罚、亲贤远小三项建议的进步性和借鉴意义。

2、认识并学习诸葛亮“鞠躬尽瘁、死而后已”的精神。

3、了解课文中的几种判断句式。

4、了解本文议论中融以叙事、抒情的写法。

5、了解本文率直、质朴、恳切的语言风格。

【教学步骤】第一课时(新授课)

〖教学目的及要求〗

1、题解,了解本文作者及写作背景。

2、学习生字、在理解重点词的基础上初步理解文章内容。

3、熟读课文。

〖教学重点〗

1、学习生字、在理解重点词的基础上初步理解文章内容。

2、熟读课文。

〖教学难点〗

题解,了解本文作者及写作背景。

〖教学过程〗

一、导入

唐朝著名诗人杜甫在一首诗中这样写道:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频频天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟!”哪位同学能说说,这是杜甫的哪首诗?对,是《蜀相》。写的就是本文的作者诸葛亮。这节课我们就来学习他的《出师表》。

二、题解

1、作者:诸葛亮,字孔明,三国时期蜀国的政治家、军事家。

2、文体:表,是古代臣子向帝王上书言事的一种文体。

3、出师伐魏背景简介:

诸葛亮感念刘备“三顾茅庐”的知遇之恩,出山辅助刘备成就大业,建立了蜀国,与曹魏、孙吴鼎足而三。刘备称帝后,拜诸葛亮为丞相。223年刘备病逝,临终对诸葛亮托认国事,并嘱咐儿子刘禅曰:“汝与丞相从事,当事之如父。”后刘禅称诸葛亮为“相父”。诸葛亮深感刘备知遇之恩和临终托孤之情,辅佐刘禅竭忠尽智,为实现刘备的统一中原,光复汉室的遗愿而鞠躬尽瘁,死而后已。

诸葛亮辅佐刘禅辛勤治蜀,经过了几年的努力,国力有所加强,在这种情况下,他于227年率兵北驻汉中(今陕西省汉中市),准备北伐曹魏,以“北定中原”。

刘禅昏弱,使诸葛亮在劳师远征之际深怀内顾之忧,所以,临行前上此表文,给刘禅以告诫和劝勉。

诸葛亮的战略思想始终是联吴抗曹,并用五年的时间为伐魏作准备。主要措施有:⑴与吴国通好;⑵加强内政建设;⑶平定南方叛乱。

三、生字、重点词

1、给生字注音:

殂(cú)弘(hóng)菲(fěi)陟(zhì)否(pǐ)裨(bì)阙(quē)苟(gǒu)猥(wěi)夙(sù)驽(nǔ)攘(rǎng)咎(jiù)诹(zōu)祎(yī)咨(zī)颓(tuí)先帝遗德(yí)以遗陛下(wèi)长史(zhǒng)行阵和睦(hóng)性行淑均匀(xíng)以塞忠谏之路(sè)2、解释重点词:

危急存亡之秋:紧要时刻以光先帝遗德:发扬光大恢弘志士之气:发扬扩大不宜异同:不同

引喻失义:说话不恰当。引喻,称引、譬喻。义,适宜、恰当。

是以先帝简拔以遗陛下:选拔;给予。

叹息痛恨:痛心遗憾。先帝不以臣卑鄙:低微而鄙陋。猥自枉屈:辱,这里有降低身份的意思。 由是感激:感动、激动。遂许先帝以驱驰:奔走效劳。深入不毛:苗。庶竭驽钝:比喻才能平庸。攘除奸凶:排除、铲除。以彰其咎:表明、显扬;过失。以咨诹善道:询问。

四、教师范读课文,提醒学生注意句中停顿

五、学生自读课文

第二课时(阅读理解课)〖教学目的及要求〗

在掌握重点词含义的基础上,引导学生理解文章前五段的内容,并对每段内容加以小结。

〖教学重点及难点〗同上。

〖教学过程〗

一、第1段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴当时的不利条件是什么?“先帝创业未半而中道崩殂,今益州疲弊”(客观)

⑵当时的有利条件是什么?“侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外”(主观)

⑶本段提出什么建议?“开张圣听”

⑷提出这一建议的目的是什么?“光先帝遗德,恢弘志士之气”

⑸对陛下进行了怎样的规劝?“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”

5、小结:

分析当前形势,提出“广开言路”的建议。

二、第2段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴作者在本段提出的建议是什么?具体内容是?严明赏罚。

⑵如何具体执行?“若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏”。

⑶提出怎样的劝诫?“陟罚臧否,不宜异同”;“不宜偏私”。

⑷“内外异法”内外各指什么?宫中、府中。

5、小结:

提出应内外一体,赏罚严明的建议。

三、第3、4段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴为什么要举荐这些人?“此皆良实,志虑忠纯”

⑵提出亲贤的具体作法是?“宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行”

⑶亲贤的好处是?“必能裨补阙漏,有所广益”

⑷概括第3段的内容?述说文臣的安排——举荐贤才,着眼于思想品质。

⑸为何举荐向宠?“性行淑均,晓畅军事”;“试用于昔日,先帝称之曰能”

⑹具体如何举用?“营中之事,悉以咨之”

⑺好处?“必能使行阵和睦,优劣得所”

⑻概括第4段的内容?述说武将的安排——举荐武将,赞其德才兼备。

5、小结:

述说人事安排,举荐文臣武将。

四、第5段

1、朗读

2、检查重点词

3、学生串译

4、提问检查:

⑴本段的中心句?第1句

⑵“每与臣论此事”中“此”指?第1句

⑶“汉室之隆,可计日而待也”的主要条件是?“亲贤臣,远小人”

5、小结:

总结上两段,提出“亲贤远小”的建议。

第三课时(阅读理解课)〖教学目的及要求〗

在掌握重点词含义的基础上,引导学生理解文章后4段的内容,并对每段内容加以小结。

〖教学重点及难点〗同上。

〖教学过程〗

一、第6段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴表明作者出身的.句子(词语)?“臣本布衣,躬耕于南阳”;“布衣”

⑵当时作者的志趣是什么?“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

⑶“感激”的原因?

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事”

⑶文中的“卑鄙”是什么意思?具体指什么?

低微而鄙俗;具体指“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

⑷哪句话概括了与先帝患难与共的历史?

“后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之中,尔来二十有一年矣。”

5、小结:

本段述身世,讲经历,以使陛下明白创业之艰难,同时表达自己愿竭忠尽智来报先帝知遇之恩的决心。

二、第7段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴作者夙夜忧叹的原因?“恐托付不效,以伤先帝之明”

⑵“五月渡泸,深入不毛”的原因?

“受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明”

⑶表明伐魏时机成熟的句子?“今南方已定,兵甲已足”

⑷表达作者思想感情的句子?“此臣所以报先帝,而忠陛下之职份也。”

5、小结:

本段叙述受命以来的心情及所采取的措施,以表作者忠心不二,尽心尽责辅佐陛下,以报先帝托付之情的决心。

三、第8段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴第一句照应上段哪一句?“奖率三军,北定中原”

⑵第二句前半句照应上段哪一句?“斟酌损益,进尽忠言”

⑶第二句后半句照应第一段哪一句?“开张圣听”

5、小结:

本段是对上文的回顾,再次提出对陛下的期望和要求,这既是臣对君的忠心之述,也是长辈对晚辈诚挚爱忙乱的表露,感情真切自然。

四、第9段

表达依依惜别之情。

第四课时(总结复习课)〖教学目的及要求〗

1、总结全文,分析写作特色。

2、复习重点词。

3、完成课后练习。

〖教学重点〗

1、总结全文,分析写作特色。

2、复习重点词。

3、完成课后练习。

〖教学难点〗

总结全文,分析写作特色。

出师表教学设计6

【教学目的】

1、朗读背诵文言课文。

2、积累一些文言实词和虚词。学会翻译文言文。

3、理解作者的政治主张和政治愿望。

4、理解并学习本文议论、叙事和抒情相结合的写法。

【重点难点】

1、重点:

⑴朗读背诵文言课文。

⑵积累一些文言实同和虚词,学会翻译文言文。

2、难点:

⑴理解作者的政治主张和政治愿望。

⑵理解并学习本文议论、叙事和抒情相结合的写法。

【教学过程】

第一课时

一、预习

1、查字典,读准下列加点字的音:

崩殂(cuí)疲弊(bì)陛下(bì)妄自菲薄(fěibó)

恢弘(hóng)以塞(sè)驽钝(nú)裨补阙漏(bìquē)

陟罚(zhì)臧否(zāngpǐ)郭攸之(yōu)行阵和睦(háng)

费祎(yī)长史(zhāng)猥自(wěi)夙夜忧叹(sù)

咨诹(zōu)以遗陛下(wèi)以彰其咎(jiū)斟酌(zhēnzhuó)

2、查字典,参照课文注释,翻译课文。

二、导入

1、作家作品简介:

本文选自(三国志蜀志,诸葛亮传)

作者诸葛亮181—234,字孔明,琅邪阳都(今山东沂南)人,是三国时著名的政治家、军事家。他年轻时躬耕陇亩,隐居隆中,刻苦攻读史书,常以管仲、乐毅自比。刘备三顾茅庐后,诸葛亮为其真情所动,出山辅助刘备,联吴抗曹,败曹操于赤壁,形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。刘备死后,他受遗诏辅助后主刘禅。

2、关于“表”:

表是古代奏议的一种,用于向君王陈说作者的请求和愿望。诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴(后主刘禅年号)五年p27年)第一次出师伐魏之前。当时蜀汉已从猇亭(现在湖北宜都)战役的惨败中恢复过来,既与吴国通好,又平定了南方的叛乱,所以诸葛亮决定北上伐魏,写这篇表文的目的是,希望刘禅任用贤臣,采纳忠言,赏罚分明,国内政治修明,有一个稳定的战略后方,以实现先帝的‘叫匕定中原”,“兴复汉室”的`宏大理想。

三、正课

1、朗读课文,注意语音正确,节奏分明,语气流畅,感情充沛。

2、请学生翻译第一段,注意以下词语的解释。

3、请学生翻译第2段:

4、请学生翻译第3段:

5、请学生翻译第4段:

6、请学生翻译第5段:

7、请学生翻译第6段。

8、请学生翻译第7段。

9、请学生翻译第8~9段。

10、朗读课文,要求朗朗上口。

四、小结

1、古今词义:

痛恨:

古义:痛心遗憾。未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

今义:非常恨。

布衣:

古义:贫民百姓。臣本布衣。

今义:布的衣服。

卑鄙:

古义:身份低微,出身鄙野。先帝不以臣卑鄙。

今义:(语言、行为)恶劣;不道德。

感激:

古义:感动,激动。由是感激。

今义:因对方的好意或帮助而对他产生好感。

2、一词多义:

效:

重任愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

实现、完成不效则治臣之罪。

感激:

感动,激动由是感激。

感谢。臣不胜受恩感激。

3、词性活用:

光:名词用为动词发扬光大以光先帝遗德。

恢弘:形容词用为动词发扬扩大恢弘志士之气。

良实:形容词用为名词善良诚实的人。此皆良实。

优劣:形容词用为名词才能高的和才能低的优劣得所。

亲:形容词用为动词亲近亲贤臣。

远:形容词用为动词疏远远小人。

奸凶:形容词用为名词奸邪凶顽的人攘除奸凶。

慢:形容词用为动词怠慢则责攸之。讳、允等之慢。

4、通假字:

阙通缺,缺点稗补阙漏。

有通又,表余数尔来二十有一年矣。

5、虚词:

以:

介词,把故临崩寄臣以大事也。

介词,因先帝不以臣卑鄙。

连词,表目的来,用来以光先帝遗德。

连词,表结果以致以塞忠谏之路也。

连词,表时间以受命以来。

五、作业

1、完成课后练习一。

2、选用课时作业优化设计:

一、给下列多音多义字注音或组词

1、薄:

(妄自菲薄)( )

2、塞:

(以塞忠谏之路)()

3、行:

(行阵)(性行淑均)

4、否:

(陟罚臧否)()

5、遗:

(以遗陛下)()

二、解释下列加粗的词语

1、益州疲弊。

2、盖追先帝之殊遇。

3、恢弘志士之气。

4、未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

5、先帝不以臣卑鄙。

6、由是感激。

三、翻译下列文言句子

1、庶竭驾钝,攘除奸凶。

2、受任于败军之际,奉命于危难之间。

3、今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

出师表教学设计7

教学目标

1.学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。

2.了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。

3.领会诸葛亮提出的广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三项建议的借鉴意义。

教学重难点

掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。

学情分析

九年级学生已有两年的学习古文的历史,掌握了一定的学习古文的经验,因而疏通文意不是教学的重点,针对这篇表文情辞恳切的、感人至深的特点,特制定出的教学重点是有条有理地将此名篇读出深度,读出情味。而蜀汉发展和出师北伐的历史背景学生知之甚少,可这一点利于激趣学习,二者可以帮助学生更进一步认识诸葛亮两朝老臣的忠诚形象,所以有必要适当介绍。

课时安排一课时

教学过程设计

一、对联导入,激发兴趣

1.今天,老师带来了三组被打乱的诗句,想请同学们把他们重新组合完整。(出示打乱了的对联):

出师一表真名世,夜半挑灯更细看。

出师一表通今古,远比管乐盖有余。

出师一表千载无,千载谁堪伯仲间?

2.诸葛亮的情况,你能给大家做一个介绍吗?

诸葛亮,字孔明,号卧龙先生,三国时期著名的军事家,政治家。青年时隐居乡间耕种,后来,受刘备“三顾茅庐”,出山相助其完成大业。他舌战群儒、草船借箭、巧借东风、火烧赤壁、三气周瑜、七擒孟获、、空城退敌、六出祁山,一生辛劳,万古流芳,成为人们心目中智慧的化身。

智慧的确是诸葛亮身上耀眼的光芒,除此而外,他忠诚报人的品格也令后人所称道。这三句诗中提到的《出师表》就是力证。

二、感知学习

1.默读课文(1~5自然段)诸葛亮“言”了些什么?

同学回答问题,大致梳理文意。教师适时落实字词并板书要点。

教师引导学生:课文中摘引原句,说清楚诸葛亮所言的主要内容,语言要简洁明了。

要点:宜开张圣听;昭平明之理;宫中之事,悉以咨之;营中之事,悉以咨之;亲贤臣,远小人。

2.请把这几条意见进一步综合归纳,思考:

诸葛亮是从哪几个方面提出建议的?其中最关键的是哪一条?为什么?

明确:三个方面的建议:

1.广开言路;2.赏罚公平;3.亲贤远佞。

其中最关键的是亲贤远佞。因为刘禅是个比较昏庸、容易受身边佞臣蛊惑的君主,如不亲贤远佞,就会出现“妄自菲薄,引喻失义”“偏私,使内外异法”等情况,再好的方针、政策也不能贯彻执行。其中“亲贤”更重要,“开张圣听”是不能只听身边小人的谗言,对贤臣更是要“亲之信之”,要“咨诹善道,察纳雅言”等,这些都是开导刘禅要“亲贤”。

3.给出“表”的概念,交代文章背景。

针对以上总结的内容,诸葛亮为什么会涕零?

三、内容探究

教师出示设计好的问题,引导小组内、班级内讨论。

再读课文,联系补充背景素材,思考、讨论、交流。

1.分析原文语句:先帝创业未半而中道崩殂。(未半、中道背后的`含义)

2.分析原文语句:益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。(疲弊、危急存亡的局面在哪些背景中可以看出?)

补充背景材料:

公元207年刘备“三顾茅庐”请诸葛亮出山。

公元220年,曹丕建魏;公元221年,刘备建汉;公元222年,孙权建吴。三国鼎立局面形成。

公元222年,刘备为报东吴杀害关羽之仇,不顾诸葛亮、赵云等人的劝阻,与吴国在猇亭一战(即《三国演义》“火烧连营三百里”),兵力大损,败走白帝城,次年病死。吴国夺取了荆州大部分地区。

当时三国的局势:

益州豪强及南方夷族发动叛乱。

魏国牢固地控制着全国的中心地区黄河流域,政治、军事、经济上占有明显优势。

吴国控制着长江中下游地区,经济力量比较雄厚。

3.追问:在此种危急情况下可不可以不出师北伐?

给出背景材料:白帝托孤。

刘备:“朕自得丞相,成其帝业,何期智术浅陋,不纳丞相之言,自取其败,羞回成都与丞相相见。今日病已危笃,不得不请丞相托以大事也。”

刘备:“‘鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。’朕本待与卿等同灭曹贼,共扶汉室,不幸与卿等中道而别也。”

刘备:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”

诸葛亮:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死。”

刘备(对刘禅):“汝与丞相从事,事之如父。”

刘备遗诏:勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。

联系原文语句分析:故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐付托不效,以伤先帝之明。

小结:以上内容和背景可以总结出“出师难”。

4.诸葛亮的劝谏之难。

前文我们分析过,蜀汉当时处于益州疲弊的局面,但又有先帝托孤之事,先帝创业未半而中道崩殂,一旦出师,先不说伐魏能否胜利,大本营的安定就够让诸葛亮担心的,因此在出师之前反复叮咛。此时此刻的诸葛亮内心多么焦虑艰难啊!

小结:

以上内容可以总结出“劝谏难”,再和前面的“出师难”结合起来看,不难体会到诸葛亮在表文结束之时为何会“临表涕零”了。《三国演义》中诸葛之多智而近妖,而我们在《出师表》中看到了一个有血有肉、处境艰难,在矛盾中挣扎的“鞠躬尽瘁,死而后已”的人,而不是隆中一对天下就三分,羽扇一挥樯橹就灰飞烟灭的神。

5.带着对作者诸葛亮情感的体会,再读课文。

四、人物分析

请结合文章的内容,或《三国演义》中的情节,说说你看到了一个怎样的诸葛亮?

结束语:

一个个后来者,读《出师表》时扼腕叹息、仰天长叹或沉默思考。他们中有岳飞,有杜甫,有陆游,有文天祥,他们读《出师表》就像受到一种庄严的召唤。为他的凛然正气所感召,为他的忠义之举而激动,为他的淡泊之志所净化,带着这些人以及你对诸葛亮《出师表》的理解,读熟并齐诵《出师表》。(课件出示:岳飞手书《出师表》和杜甫、陆游、文天祥的诗句)

出师表教学设计8

教学目标

1.了解本文作者及写作背景。

2.反复诵读文章,把握文章内容,理清文章写作脉络。

3.学习本文融议论、叙述、抒情于一体的写作方法。

4.认识并学习诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

一、导入新课

诸葛亮是中国人民智慧的化身,“草船借箭”“火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的文才韬略令人倾倒,他撰写的《出师表》是汉末以来表的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所钦仰,正所谓“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》),“或为出师表,鬼神泣壮烈”(文天祥《正气歌》)。今天,我们就来学习这篇杰作。

二、教学新课

目标导学一:了解作者,感知背景

作者简介:诸葛亮,字孔明,三国时期蜀国的政治家、军事家。

背景简介:诸葛亮感念刘备“三顾茅庐”的知遇之恩,出山辅助刘备成就大业,建立了蜀国,与曹魏、孙吴鼎足而立。刘备称帝后,拜诸葛亮为丞相。223年刘备病逝,临终对诸葛亮托认国事,并嘱咐儿子刘禅:“汝与丞相从事,当事之如父”。后刘禅称诸葛亮为“相父”。诸葛亮辅佐刘禅辛勤治蜀,经过了几年的努力,国力有所增强,在这种情况下,他于227年率兵北驻汉中(今陕西省汉中市),准备北伐曹魏,以“北定中原”。刘禅昏弱,使诸葛亮在劳师远征之际深怀内顾之忧,所以,临行前上此表文,给刘禅以告诫和劝勉。

目标导学二:分类积累,整体感知

1.学生自由朗读课文,然后提出朗读中的疑难字句,教师组织同学们相互帮助解答。

2.在朗读的过程中,结合课文注释,疏通文义。

3.教师点拨特殊文言现象。

【古今异义】

①先帝不以臣卑鄙(古义:社会地位低微,见识短浅;今义:〈语言、行为〉恶劣;不道德)

②由是感激(古义:感奋激发;今义:因对方的好意或帮助而感动并产生谢意)

③未尝不叹息痛恨于桓、灵也(古义:感到痛心、遗憾;今义:极端憎恨或悔恨)

④开张圣听(古义:扩大;今义:商店等设立后开始营业)

【一词多义】

①遗:是以先帝简拔以遗陛下(给予)

深追先帝遗诏(遗留)

②效:恐托付不效(奏效,成功)

愿陛下托臣以讨贼兴复之效(功效)

③所以:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(用来)

此后汉所以倾颓也(……的原因)

④以:先帝不以臣卑鄙(因为)

以光先帝遗德(来)

以塞忠谏之路也(以致)

4.教师范读课文,学生在听读的过程中结合自己对文意的理解,划分文章层次。

明确:可将本文分为三个部分。

第一部分(1—5):从当前形势出发劝说后主继承先帝遗志,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。

第二部分(6—7):追述以往经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”“兴复汉室”的'决心。

第三部分(8):明确各方面的责任,向后主提出恳切的期望,总结全文。

目标导学三:把握重点,理清脉络

从全文来看,诸葛亮向刘禅提出了哪三条建议,他反复强调的是哪一条?为什么?

明确:广开言路、严明赏罚、亲贤远佞。作者反复陈说的是亲贤远佞这一条。其余两条虽然说的是方针、政策,也都与此有关。因为刘禅是个昏庸之君,容易受小人蛊惑,如不亲贤远佞,就会出现“妄自菲薄,引喻失义”“偏私,使内外异法”等情况,再好的方针、政策也不可能贯彻执行。而亲贤是远佞之本,所以文章开头说“开张圣听”,实际上就是要听取贤臣的意见,万不可“塞忠谏之路”,中间列举贤臣姓名,要刘禅“亲之信之”,结尾更劝说刘禅要“咨诹善道,察纳雅言”,也是亲贤的意思。

目标导学四:细读课文,讨论交流

1.文章主要向后主进谏,开篇为什么从蜀国形势谈起?既然“益州疲弊”,又为何要出师伐魏?

明确:文章开篇以蜀国形势谈起,大有危在旦夕之势,如不救亡存国,将会出现国破身亡的惨局,在这种情况下,“侍卫之臣,忠志之士”,他们不忘先帝遗德,不改对后主的忠心,转危为安是有希望的,在这样的基础上,提出了三项治国主张。

“益州疲弊”是指蜀国在“三分”中处于不利位置。在这种情况下,诸葛亮用了五年时间做准备,主要措施有:①跟吴国通好;②加强内政建设;③平定南方的叛乱。可见,出师伐魏的时机已经成熟。

2.文章由劝谏转入自叙生平,初看似与出师无关,但进一步推敲,却可看出作者的良苦用心,这样写,好处何在?

明确:这样写,首先是表白自己对蜀汉的一片忠诚,二十一年如一日辛苦奔走,是感先帝的殊遇,先帝既已“崩殂”,亦当“报之于陛下”。这样的表白合情合理,容易打动刘禅,取得信任,以防远离之际,小人妄进谗言,离间君臣而坏大事。其次,追述先帝“不以臣卑鄙”,而“三顾”之举,也是启发刘禅能像其父一样任人唯贤,知人善任。由谏君突然转入述己,使文章另辟蹊径,起伏有致。

3.作者写此文的用意何在?又为何在文中多次提及先帝遗诏?

明确:意在提醒后主认清形势,希望他广开言路,亲贤远佞,完成兴复汉室大业。他反复提及先帝遗诏,也是希望能勉励后主。

目标导学五:赏析表文,学习写法

本文是如何把议论、抒情和叙事融为一体的?

明确:全文以议论为主,在议论中融以叙事和抒情,以做到对刘禅晓之以理、动之以情而达到劝谏的目的。论述切中要害、分析透辟,针对性强;寓情于义,情理交融,言辞恳切,说服力强。叙事,寓情于事,委婉动人,感情真挚。所叙之事如推荐贤才,讲身世,谈经历,都是为议论服务,使他对刘禅提出的建议与要求有理有据,更能使人信服。

目标导学六:拓展延伸,展示个性

你如何看待诸葛亮的“忠”?

明确:一种意见认为,诸葛亮知恩图报、忠心为国。他有高度的责任感、使命感,他鞠躬尽瘁,死而后已,永远是后代胸有抱负、腹有诗书,有良知和正义感的知识分子心中一面高高飘扬的旗帜。武侯祠前的杜甫、61岁的陆游不就是例子吗?当我们吟诵“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的诗句时,不也深深地体味出杜甫对诸葛亮的仰慕和惋惜之情吗?当我们解读“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”这两句诗时,不也深深地被陆游满腔豪情所感染吗?

另一种意见认为,诸葛亮的“忠”是一种愚忠,是报知遇之恩。他只忠于刘备,忠于自己的才能,是一种狭隘的爱国行为。如果他爱国爱民,又何必辅佐那个扶不起的刘阿斗呢?北伐之所以功亏一篑,不就是因为刘禅的昏聩无能吗?

小结:《出师表》以“形势”使对方震动,以“情感”使对方感动,以“措施”教导对方,以“事业”激励对方,肝胆相照,情深意厚,一直为后人所称道。

封建统治者推崇诸葛亮,或由于他助刘兴汉是正统;或由于他受了知遇之恩,一生尽忠,是忠臣的典型。今天,人们肯定诸葛亮,主要是因为他是一位杰出的政治家、军事家;对于“忠”,“鞠躬尽瘁,死而后已”,则被赋予全心全意为人民服务的新意。作为新世纪的热血青年,我们应该胸怀祖国,心系人民,做时代的骄子,做人民的公仆。

课后反思

文言文的教学是以文言字词积累为主还是以理解内容为主。我认为,这并不是矛盾的问题。从学生的长远学习来看,字词的掌握和文本内容的理解是融合在一起的。因而,我在讲述本文时,首先重在讲解文言字词,然后再分析本文内容,这样一来,学生既掌握了文言字词,也能更好地了解文章内容,感悟文章主旨。

不足之处 这堂课不足的是,因为重情感体验,所以在字词咀嚼的精微程度上还远远不够。以后争取在有限的教学时间内,既能够尽可能地多积累品味字词,又能让学生对人物和主题有较为深入的理解。

出师表教学设计9

【教学目的】

1、了解奏表的特点。

2、了解诸葛亮的“亲贤臣,远小人”等名言。

3、掌握本篇的词语。

【教学设想】

诸葛亮的《出师表》是表文中的一篇代表作,“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》)。此表用散体写成(唐宋以后写表多用骈体文),也是古代散文一名篇。

“表”即奏表,是臣下给君王的上书。臣下上书奏事,陈述己见,提出建议,有所谏诤。诸葛亮在出征时,以深怀托孤之情、肩负丞相重任忧虑国事的心意给后主刘禅进此表,其情其辞自有其特点。“表以陈情”(刘勰《文心雕龙·章表》),陈述衷情,这是表文的一大特点,本篇情挚辞切,教学中要突出这点。

疏通文字,懂得词句,是理解古文的基础。教学中要把这个基础打扎实。

本文词语较多,学生生疏者不少,要逐句弄懂,逐段讲解。

加强诵读、背诵练习。

用三个课时。

【教学步骤】

第一课时

〖教学重点〗

1、介绍文章的背景。

2、正音、诵读课文。

〖教学过程〗

一、导入新课

教师:同学们,今天我们学习诸葛亮的《出师表》。诸葛亮这位著名的历史人物,大家比较熟悉。为了更好地理解本文,我先把诸葛亮的情况,主要是诸葛亮写《出师表》时的情况,简略地介绍一下。

诸葛亮辅佐刘备,历尽艰难坎坷,经过多年奋战,终于建立了蜀国,身负丞相重任。蜀国建立后两年,即公元223年,刘备病逝,后主刘禅继位,时年16岁。诸葛亮受遗诏辅佐刘禅,主持蜀国军政大事。公元227年,诸葛亮统率蜀国军队北进,驻军汉中(今陕西南郑县),准备征伐曹魏,夺取中原,复兴汉室。他当时感到刘禅暗昧懦弱,颇有内顾之忧,所以临出发前上书刘禅,恳切劝谏,要刘禅继承刘备遗志,砥砺志行,振作精神,听信忠言,任用贤良,黜斥佞人,严明赏罚,尽心国事,以图完成复兴汉室,统一天下的大业。这就是《出师表》。

“表”是臣下向君王上书言事的一种文体。表文的一大特点是陈述衷情。学习这篇文章,要注意领会诸葛亮在文中所表露的思想感情,了解文中诸葛亮的一些名言。

二、教师范读课文

三、正音

殂(cú)陛(bì)以塞忠谏(sè)臧否(zāngpǐ)陟(zhì)攸(yōu)祎(yī)以遗陛下(wèi)咨(zī)裨(bì)阙漏(quē)闻达(wèn)颓(tuí)桓(huán)猥(wěi)危难(nàn)夙(sù)驽(nú)攘(rǎng)二十有一年(yòu)彰(zhāng)咎(jiù)诹(zōu)涕(tì)

四、朗读

可叫三四名同学朗读课文。朗读前提出要求:字音正确、句读分明。读毕酌情讲评。

五、默读

让学生各自默读课文,参看课本注释,弄懂词句意思,有不解之处,当堂提出。

六、布置作业

1、诵读课文,熟悉内容。

2、初步理解并概括各段内容。

第二课时

〖教学重点〗

1、理解段意,明了诸葛亮提出了哪些谏言。

2、练习诵读。

〖教学过程〗

讲解文章第1~5段:

一、第1段

1、全班齐读。

读毕,就字音、句读酌情讲评。

2、词句:

“先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘x士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”

“先帝”:当朝帝王已死的父亲,这里指刘备;“先“,称已死的人为先,多用于尊长。

“创业”:指创立统一天下的大业。

“而”:却。

“中道”:中途,半路。

“崩殂”:古代帝王死叫崩或殂。“三分”:指分成蜀、魏、吴三国。

“益州”:汉代州名,现在四川省一带,当时蜀的疆域基本上是汉的益州,因称蜀为益州。

“疲弊”:困苦穷乏。

“诚”:确实,的确。

“之”:的。

“秋”:时机,时刻。

“然”:但是。

“侍卫”:侍从护卫。

“于”:在。

“内”:指朝廷中。

“忠志之士”:忠诚有志的将士。

“身”:自身,自己。

“者”:表语中停顿。

“盖”:连词,承上文申说原因。

“追”:追念。

“殊遇”:特别的待遇,多指恩宠、信任。

“报”:报答。

“之”:代先帝的殊遇。

“于”:及于,给。

“陛下”:对帝王的尊称;“陛”,宫殿的台阶。

“宜”:应当。

“开张”:开扩。

“圣听”:皇帝的听闻;“圣”,对皇帝的尊称。

“以”:而。“光”:光大。

“遗德”:遗留下的美德。

“恢弘”:发扬,扩张;“恢”,扩大;“弘”,又作“宏”。

“气”:这里指昂扬的精神状态。

“妄自菲薄”:自暴自弃,过分地看轻自己。

“引喻失义”:说话不符合道理;“引”,引证;“喻”,比喻;“义”,合理、适宜的事称义。

“以”:因而。

“塞”:堵,阻隔。

“忠谏”:忠诚的劝谏。

3、内容

提问一:诸葛亮在奏表的开头一段向刘禅提出什么劝谏?

讲解:诸葛亮首先规劝刘禅要继承刘备遗志,砥砺志行,振作精神,广开言路,采纳忠谏,而不要妄自菲薄,自暴自弃,言谈失义,阻断忠谏之路。

提问二:诸葛亮用什么来鼓励刘禅?

讲解:诸葛亮用忠臣志士为了报答先帝的殊遇而勤勉不懈,舍身忘我地效忠职守的事实来鼓励刘禅,要他看到蜀国具有忠臣竭力,志士效命这个好条件。

二、第2段

1、叫一名同学朗读。

读毕、酌情讲评。

2、词句:

“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。”“宫中”:皇宫中,指皇宫中的官员。“府中”:丞相府中,意指朝廷中的官员。刘禅即位,诸葛亮开府治事。

“俱为一体”:都是一个整体,意即内廷处廷要协同一致;“为”,是。

“陟”:升进。

“臧”:善。

“否”(pǐ):恶。

“异同”:复词偏义,意思在“异”上。

“奸”:邪恶不正。

“科”:法令。

“为”:做,行。

“有司”:专管其事的官员。

“论””评判。

“刑”:处罚。

“以”:用来。

“昭”:显示,表明。

“平明”:公正明察。

“理”:治理。

“偏私”:出于私情,偏袒一方。

“内外”:内廷外府。

3、内容:

提问:诸葛亮在这段中向刘禅提出什么谏诫?

讲解:诸葛亮谏诫刘禅理政要公正明察,赏罚要善恶分明,对内廷和外廷的官员要一视同仁,不要徇私偏袒。

三、第3、4段

1、叫两名同学分别朗读这两段。

读毕,酌情讲评。

2、词句:

“侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。”

“待中”:官名,侍从皇帝左右,出入宫廷,应对顾问。

“侍郎”:或称黄门侍郎,近侍官,管理皇帝车驾,并充侍卫。

“良”:贤能。

“实”:诚实,老实。

“志虑”:志向心思。

“是以”:因此。

“简拔”:选拔;“简”,选择。

“以”:用,把。

“遗”:交付,给予。

“愚”:自称的谦词。

“以”:认为。

“为”:是。

“无”:不论。

“悉”:全,都。

“以”:拿,把。

“咨”:征询,商量。

“必”:一定。

“裨补”:增益补阙。

“阙”:同“缺”,欠缺,不足。

“广益”:使获得更多的好处;“广”,扩大;“益”,益处。

“将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。”

“性行”:品性行为。

“淑”:善良。

“均”:公平,公正。

“晓畅”:明了通达,精通。

“试用”:在正式任用前先行试用。

“于”:在。

“称”:称赞。

“举”:推荐。

“为”:作,担任。

“督”:谓大将。

“营”:军营。

“行(háng)阵”:军队行列,这里指军中将士。

“所”:处所。

3、内容:

提问:这两段的内容是什么?(要求用一句话作答)

讲解:其内容是诸葛亮向刘禅举荐用人。

三、第5段

1、全班齐读。

读毕,酌情讲评。

2、词句:

“亲贤臣,远小人。此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。”

“亲”:接近。

“远”:疏远,离去。

“小人”:奸邪无德之人。

“所以”:……的原因。

“兴隆”:昌盛。

“倾颓”:衰败。

“论”:议论。

“未尝”:未曾。

“痛恨”:极不满意;“痛”:极,非常;“恨”,遗憾,不满意。

“于”:对。

“桓、灵”:东汉末桓帝、灵帝。他们在位时宠幸宦官外戚,捕杀贤能,朝政x败。

“侍中”:指郭攸之、费祎、“尚书”:主管朝廷政事,指陈震。“长(zhǎng)史”:丞相府主管文书、簿籍的官,指张裔。诸葛亮出征,张裔统管丞相府事。

“参(cān)军”:官名,参谋军务,指蒋琬。诸葛亮出征,他和张裔一起管理丞相府事。

“悉”:全。

“贞”:正直。

“良”:贤能。“死节”:守节义而死。

“愿”:希望。

“信”:信任。

“隆”:势盛。

“计日而待”:以日来计算就能等待其实现,意即不要多久时间。

3、内容:

提问:这段的内容是什么?

讲解:在这段中,诸葛亮以汉朝兴衰的历史说明君王用人之极端重要,告诫刘禅要接近、信任正直贤能、忠贞不渝的臣子。

四、布置作业

1、背诵第1~5段。

2、整理这几段中重点实词的意思、虚词“之、于、以”等的用法。

3、思考第6~9段的内容。

第三课时

〖教学重点〗

1、理解段意,明了诸葛亮提出的谏诫。

2、练习诵读。

3、总结词语。

〖教学过程〗

一、第6段

1、全班齐读。

读毕,酌情讲评。

2、词句:

“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。”

“布衣”:平民的代称。

“躬”:亲自。

“于”:在。

“苟全”:姑且保存。

“乱世”:动荡不安的时代。

“闻(wèn)达”:显达或受称誉;“闻”:名声;“达”,显贵。

“以”:因为。

“卑鄙”:身份低微,学识鄙陋。

“猥”:谦词,辱,使自己降低身份。

“枉”:屈就,用于别人,含有敬意。

“屈”:委屈。

“顾”:拜访。

“于”:到。

“咨”:征询。

“以”:拿。

“感激”:感动。

“遂”:于是。

“许”:应允,答应。

“以”:用,拿。

“驱驰”:驱逐奔驰,引申为尽力效命之意。

“值”:遭逢。

“倾覆”:倾倒覆没,意为大败。指公元208年刘备在当阳长坂被曹操战败。

“际”:时期。

“危难(nàn)”:危险困难;“难”,祸难。

“尔来”:自那时以来;“尔”,这,那。

“有”:用来整数与零数之间。

“矣”:表示已然。

3、内容:

提问:本段写什么内容?

讲解:诸葛亮在本段中自述受到刘备三顾草庐,委以大任,器重信任的优遇。

二、第7段

1、叫一名同学朗读。

读毕,酌情讲评。

2、词句。

“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。”

“故”:因此,所以。

“寄”:委托。

“以”:把。

“大事”:重大的事情,这里指国家政务。

“以”:这里表时间界限。

“夙”:早。

“恐”:担心。

“不”:无,没有。

“效”:效果。

“以”:而,因而。

“明”:明见。

“泸”:水名,今金沙江。

“不毛”:不生长五谷,意指荒凉之地;“毛”,五谷。

“兵甲”:武器军备。

“奖”:勉励。

“北”:名词用作状语,向北。

“中原”:黄河流域地区,指曹魏统治区。

“庶”;庶几(jī),也许可以,表示希望或推测之词。

“竭”:尽。

“驽钝”:低能,愚钝;“驽”,能力低下的马,喻才能低下。

“攘除”:铲除;“攘”,排斥。

“还于旧都”:回到从前的都城;“于”,到;“旧都”,指东汉都城洛阳。

“所以”:表所用之物,意为用来……的。

“报”:报答。

“而”:表并列。

“职分”:身任之职所应尽的本分。

“斟酌”:考虑。

“损益”:减少增加,指兴利除弊。

“进:”:奉上。

“尽”:完全。

3、内容:

提问:这段的主要内容是什么?

讲解:在这段,诸葛亮主要是表明自己报效先帝、尽忠蜀国的挚情和伐魏兴汉的雄图,并再次嘱咐刘禅要信任郭攸之等“忠纯”之臣。

三、第8段

1、全班齐读。

读毕,酌情讲评。

2、词句:

“愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。”

“愿”:希望。

“以”:把。

“效”:成效。

“治”:惩处。

“以”:用,拿。

“告”:上报。

“灵”:英灵。

“兴德”:发扬盛德;“兴”,兴起,兴盛。

“责”:谴责,处罚。

“慢”;轻忽。

“彰”:显明,表明。

“咎”:罪过,过失。

“谋”:谋划。

“以”:连词。

“诹”:询问。

“善道”:好办法。

“察”:明察。

“纳”:采纳。

“雅言”:正确之言;“雅”,正确。

“深”:深切。

“追”:追念。

“遗诏”:君王临死前发布的命令;“遗”,遗留。

“不胜”;不尽。

3、内容:

提问:这段的主要内容是什么?

讲解:诸葛亮在这段中主要是劝勉刘禅要牢记刘备遗训,砥砺志行,用心国事,善理政务,采纳雅言。

四、第9段

串讲:

“今当远离,临表涕零,不知所言。”

“临表”:面对奏表。

“涕”:泪。

“零”:落。

“不知所言”:不知说的是什么;这是谦词,表示自己可能失言。

实词总结(文中只作一种解释者不列):

道:

1、道路。“中道崩殂”。

2、办法。“咨诹善道”。

遗:

1、遗留。“以光先帝遗德”。

2、(wèi)给予。“先帝简拔以遗陛下”。

为:

1、是。“俱为一体”。

2、做,行。“若有作奸犯科及为忠善者”。

3、做,担任。“众议举宠为督”。

论:

1、评判。“宜付有司论其刑赏”。

2、议论。“每与臣论此事”。

无:

1、没有。“若无兴德之言”。

2、不论。“事无大小,悉以咨之”。

行:

1、实行。“然后施行”。

2、行为。“性行淑均”。

3(háng)行列。“必能使行阵和睦”。

益:

1、益处。“有所广益”。

2、增加。“至于斟酌损益”。

虚词总结:

而:

1、却。“先帝创业未半而中道崩殂”。

2、连接状语与谓语。“可计日而待也”。

于:

1、在。“然侍卫之臣不懈于内”。

2、及于,给。“欲报之于陛下也”。

3、对。“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”。

4、到。“还于旧都”。

以:

1、用,拿。“咨臣以当世之事”。

2、而。“诚宜开张圣听,以光先帝遗德”。

3、因而。“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。”

4、表时间、地域等界限。“受命以来,夙夜忧叹”。

5、认为。“愚以为宫中之事”。

五、布置作业

1、背诵全文。

2、作课后练习。

〖译文〗

先帝创建大业尚未完成一半却中途去世,现在天下分成三国,益州地区困苦穷乏,这实在是国家危急存亡的时刻。然而在朝中侍卫大臣毫不懈怠,在外面忠诚将士舍身忘死,这是因为他们追怀先帝对他们有特殊的恩遇,想将此报答给陛下啊。陛下确实应当扩大听闻,广开言路,使先帝留下的美德得以光大,使忠臣志士的精神得以振奋,不应该随便看轻自己,自暴自弃,任意称引譬喻,言而失义,因之堵塞忠诚劝谏的道路。

宫廷中的官员和丞相府的官员,都是一个整体,奖善罚恶,不应该不一样。如果有邪恶不正、触犯法令的人和尽忠行善的人,应当交付主管官评判他们应得的惩罚和奖赏,来表明陛下公正明察的治理,不应当出于私情偏袒一方,使得内廷外府法度不一。

侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这都是贤能老实、志向心思忠诚纯正的人,因此先帝选拔出来留给陛下。我认为宫廷里的事,不论大小,都同他们商量,然后再去办,这样一定能增加益处,弥补不足,收到更好的效果。

将军向宠,品性良善,办事公正,精通军事,当年试用他的时候,先帝称赞他有才能,因此群臣举荐他作中部督。我认为军中的.事,都同他商量,这样一定能使军中将士和睦相待,才能高的和才能低的都能安排得当。

君王接近贤臣,疏远小人,这是先汉得以昌盛的原因;君王接近小人,疏远贤臣,这是后汉落到衰败的原因。先帝在世时,每次和我谈论到这件事,没有不感到非常可叹,对桓、灵二帝深为遗憾。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞贤能,能以死殉节的忠臣,希望陛下接近他们,信任他们,那么汉朝的兴盛就可以计日而待了。

我本来是个平民百姓,亲自在南阳耕田种地,只想在动荡不安的乱世中姑且保全性命,不希求在诸侯那里显声扬名,先帝不因为我身份低微,学识鄙陋,而降尊屈驾,亲自三次到草庐来拜访我,向我征询对当代大事的看法,故此我甚为感动,于是答应为先帝奔走效劳。后来遭逢战败,在战事失利之际我接受了任命,在艰危困境之中我领受了使命,从那时以来已经二十一年了。

先帝知道我做事谨慎小心,所以临终之时把国家政务托付给我。领命以来,我日夜忧虑叹息,惟恐完不成先帝的托付,因而损害先帝的明见,所以在五月渡过泸水,深入到荒凉不毛之地,现在南方已经平定,武器军备已经充足,应当勉励并率领大军进兵北方,平定中原,我希望能竭尽自己驽钝之才,铲除邪恶势力,复兴汉朝天下,返回到故都去。这就是我用来报答先帝,效忠陛下所应尽的本分。至于考虑兴利除弊,进献忠言,那就是攸之、祎、允的责任了。

希望陛下把完成讨伐奸贼,复兴汉朝王业的任务交给我,如果我做不出成效,那就惩处我的罪过,来上告先帝的英灵。如果没有发扬盛德的言辞,那就责罚攸之、祎、允等人的轻忽职守,来显明他们的过失。陛下也应当自己谋划,征询治国的好办法,明察并采纳正确的话,深切追念先帝的遗诏训示。这样我就受恩感激不尽了。

现在该远行了,面对奏表我眼泪落下,不知道自己说了些什么。

出师表教学设计10

教学目的

一、了解诸葛亮统一中国的愿望和亲贤臣、远奸佞,严明赏罚,广开言路等进步主张,批判地继承他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

二、学习本文以议论为主兼用抒情和记叙的写法以及语言质朴、感情真挚的特点。

三、了解“表”的有关知识,掌握形容词的活用和“以”的用法。

教学设想

一、介绍背景和疏通文义结合起来,突破重点词句,然后通过反复诵读使学生领会内容大意。

二、采用“读读,讲讲,议议”的教学方式,在读、讲、议的过程中,体会作者的思想感情和文章的艺术特色。

三、课文的重点是第一部分,在讲清第一部分的前提下,第二部分可以采用练习法进行教学,第三部分让学生自读背诵。

课时安排:四课时。

第一课时

一、导入新课。

诸葛亮是中国人民智慧的化身。“三顾茅庐”“火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的文才韬略令人倾倒。他撰写的《出师表》是汉末以来表的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所钦仰,正所谓“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》),“或为出师表,鬼神泣壮烈”(文天祥《正气歌》)。今天,我们就来学习这篇杰作。(板书)

二、教师范读全文(最好能背诵),读得要有抑扬顿挫,感情充沛,使学生产生激情。

三、解题。

1 什么叫“表”?这种文体有什么特点?

明确:表,古代向帝王上书言事的一种文体。我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。到了汉代,这类文字分成章、奏、表、议四小类。“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。《出师表》是诸葛亮在出师北伐前向刘禅(刘后主)的言事呈文。

2 诸葛亮是什么心情下写《出师表》的?

明确:实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的情况下决定出师伐魏。但刘后主却昏庸无能,听信奸佞,成了北伐的后顾之忧。诸葛亮在出师前写下这篇文章,以恳切的言辞劝说后主广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以修明政治,完成“兴复汉室”的大业;也表达了诸葛亮报答先主知遇之恩的真挚感情和“北定中原”的决心。

四、分析结构,归纳段落。

关于本文的结构,教师要引导学生着眼于“出师”二字。具体地说,一是要看作者对出师后国内政事的安排;二是要看作者说明出师的理由。这两个问题弄清楚了,全文的脉络也就清晰地显示出来。

明确:可将本文分为三个部分。

第一部分(1—5段),从当前形势出发劝说后主继承先帝遗志,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。

第二部分(6、7段)追述以往经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”、“兴复汉室”的决心。

第三部分(8、9段),明确各方面的责任,向后主提出恳切的期望,总结全文。

五、讲读第1段。

1 学生对照注释,自读第1段。教师补充注释。

疲弊:疲弱困乏。 诚:的确、确实。

危急存亡:形势危机,决定存亡。 宜:应该。

不懈:毫不懈怠,忠于职守。侍卫之臣:陪侍、保卫皇帝的近臣。

忠志之士:忠心的将士。志,士心。 忘身:奋不顾身。盖:副词,原来,表示解释原因。 追:追念。 报:报答。

圣:古时臣下对帝王的尊称。 恢宏:使志士之气发扬光大。

妄自菲薄:过分看轻自己。 谏:臣下给皇帝提意见。

2 学生讲述大意。

3 讨论问题:

(1)为什么说当时是“危急存亡之秋”?为什么说“益州疲弊”?

明确:说是“危急存亡之秋”,是因为:①先帝中道崩殂;②天下三分;③益州疲弊。

诸葛亮的战略思想是联吴抗曹。但吴国在猇(xiāo)亭(今湖北宜都)战役(即《三国演义》)中讲的“大意失荆州”“火烧连营八百里”故事)夺走了荆州全部地区,益州的豪强和南方的夷族统治者也乘机发动叛乱。这时,魏已牢固地控制着全国的中心地区即黄河流域,在政治、经济、军事等方面占有明显的优势;吴控制长江中下游,经济力量也比较雄厚;只有蜀偏安于西南一隅,处于不利地位。所以说“益州疲弊”。

(2)诸葛亮为什么向后主提出“开张圣听”?

明确:一为发扬光大先帝遗德,激励振奋忠心为国的臣下士气;二为避免阻塞“忠谏之路”。“以光先帝遗德”的“以”表示目的,可译成“来”;“咨臣以当世之事”的“以”表凭借,可译成“用”。

4 分析本段的层次。

板书:

六、布置作业。

1 熟读、背诵第1段。

2 预习2—5段。

课后记:

第二课时

一、检查第1段背诵情况。

二、讲读第2段。

1 指定学生讲述这一段的大意,并点拨下列词语:

宫中:借指皇帝宫廷里的官员。 府中:借代丞相府的官员。

陟罚臧否:陟,上升,提升官吏;罚,惩罚;臧,善;否,恶。臧、否用作动词。合起来即罚臧否,奖善惩恶。 异同:偏义词,意即“不一致”。

昭:表明,显示。形容词(明显)活用为动词。

2 分析这一段的结构层次。

板书:

三、讲读第3—5段。

1 齐读后指名学生讲述大意。

2 教师重点点拨有关词句:

此皆良实:良,善良;实,诚实。这里指善良、诚实的人。形容词作动词。 以遗陛下:以之遗陛下,省略句。

裨补阙漏:裨、补,同义词,补助、弥补。阙漏,缺点和疏漏之处。阙,同“缺”。 有所广益:广和益都是形容词作动词,扩大增多。全句的意思是:得到更多的成效。

悉以咨之:悉,全部,都;咨,询问。悉以咨之,即“悉以之咨之”,都拿来问他们。所:处所。此先汉所以兴隆也:这就是西汉兴旺发达的原因啊!所以,……的原因。倾颓:衰败,垮台。未尝不叹息痛恨于桓、灵也:没有一次不对桓灵二帝的作法感到痛心遗憾。这里包含着必须吸取前代皇帝“亲小人,远贤臣”的反面教训。作者不便提及刘禅的“亲小人”,因而称引先帝,以先帝的“叹息痛恨”来引起刘禅深思。

3 分析这三段的结构层次。

板书:

四、讨论问题。

诸葛亮写这篇表文的主要用意(主旨)是什么?

明确:主要用意是希望后主“亲贤臣,远小人”。其理由是:(1)“开张圣听”“严明赏罚”是对刘禅“亲小人”而言;(2)在人事安排上,为刘禅创造了“亲贤臣”的条件,强调亲贤远佞是关系到国家存亡的大事;(3)亲贤远佞思想是贯穿全篇的。结尾部分,要刘禅听取贤臣的“兴德之言”。

五、布置作业。

1、熟读2—5段。

2、预习第二部分和第三部分。

课后记

第三课时

一、检查背诵情况,指名背诵第5段。

二、自读第6段,完成下面的练习。

1 选择题。

(1)“卑鄙”的意思是( )

A (语言、行为)恶劣,不道德。

B 见识浅陋。

C 地位低下。

D 低微而鄙俗。

(2)“尔来”的意思是( )

A 从那时以来 B 你来 C 算来 D 从来

(3)下列句中“顾”的解释相同的两句是( )

A 三顾臣于草庐之中

B 顾野有麦场,场主积薪其中

C 将军宜往驾顾之

D 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉

(4)下列句中“以”的解释相同的两句是( )

A 先帝不以臣卑鄙

B 一儿以日初时远,而日中时近也

C 寡人欲以五百里之地易安陵

D 今以蒋氏观之

E 吾必尽吾力以拯吾村

F 不以物喜,不以己悲

(5)“不求闻达于诸侯”这句话的意思是( )

A 不谋求听到关于诸侯的事情

B 不谋求在诸侯中做官扬名

C 不谋求让人知道我到诸侯那里去了

D 不想与诸侯商量大事

(6)“先帝不以臣卑鄙……遂许先帝以驱驰”全句的意思是( )

A 自己很有才能,因而先得先帝看重

B 追术当年三顾之遇,表明忠于蜀汉的历史原因

C 先帝恩宠备至,自己感恩戴德

D 赞扬先帝的知遇之恩,委婉批评后主不器重自己

2 “二十有一年”中的“有”同 。

3 将“咨”字组成一个双音合成词,将“三顾臣于草庐之中”缩为一个成语。

合成词: 成语:

4 翻译“受命于败军之际,奉命于危难之间”。

参考答案:

1 (1)D (2)A (3)A、C (4)A、F (5)B (6)B 2 又 3 咨询 三顾茅庐 4 (略)

三、指名学生说说第7段的大意。教师重点讲解有关词句:

以伤先帝之明:以致损伤了先帝的知人之明。

庶竭驽钝,攘除奸凶:让我能用尽自己平庸的才智,铲除奸邪凶顽的敌人。庶,差不多。

四、讨论问题。

1 北伐中原的条件是什么?

明确:南方已定,兵甲已足。

2 “受命以来……深入不毛”这一句表达了怎样的思想感情?今天应该怎样认识?

明确:这句话概括了作者“受命以来”的心情和行动,说明他时刻以“报先帝”为念,深感使命沉重,不敢顾惜自己,努力做好“北定中原”的准备工作。

五、分析第三部分的.结构层次。

板书:

六、布置作业。

背诵第三部分,预习第四部分。

课后记:

第四课时

一、检查背诵情况。

二、讲读8、9段。

1 学生朗读这两段课文,并指名讲述大意。

2 教师重点点拨:

以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏:以,表示目的,译为“来”。

3 分析结构层次。

板书:

三、归纳中心思想。

明确:本文以恳切的言辞劝告刘禅认识必须亲贤远佞,才能修明政治,从而完成“兴复汉室,还于旧都”的大业。

四、归纳写作特点。

1 以议论为主,兼用抒情和记叙。

第一部分寓情于议,第二部分寓情于事,最后一部分谈各方面的责任,也表达了完成先帝遗愿的决心。具体说来有三方面特点。

(1)反复提及刘备的遗言、“遗德”、“遗诏”,在文章的重要关节无不提及“先帝”,处处从先帝说起,时时提先帝遗训。全文仅600多字,竟先后13处提及先帝。其作用是勉励刘禅“光先帝之遗德”,“深追先帝遗诏”,以完成先帝未竟大业。

(2)常从自身的经历、体验和感情谈起,以自己忘身忧国的一腔忠贞来作为对后主的激励。

(3)处处从“陛下”的帝业、威望、声誉着想。

由于上面三个特点,使本文达到了“忠言不逆耳,辞切见情深”的艺术效果,使刘禅再昏庸糊涂也当欣然听取,甘愿采纳。

2 语言朴素无华,字斟句酌。

形成这一特点的原因是:

(1)与受表者的对象有关。刘禅本人的年龄识见,文化素养,决定了该文语词朴实,叮咛周备。

(2)写表与受表者之间特殊关系,决定了该表委婉、恳切、字勘句酌的特点。诸葛亮是后主的臣,但又是后主的长辈,刘备临终时云“以父事之”。

陆游云:“凛然出师表,一字不可删。”

五、布置作业。

1 归纳《出师表》的合成词。

参考答案:

同义合成词:

志虑、阙漏、行阵、兵甲、驽钝、奸凶(名词)崩殂、开张、引喻、简拔、裨补、晓畅、叹息痛恨、闻达、枉屈、感激、驱驰、倾覆、托付、奖帅、攘除、兴复、斟酌、进尽、咨诹、察纳(动词)恢宏、菲薄(由形容词组成、用作动词)疲敝、危急、平明、广益、淑均、和睦、兴隆、倾颓、贞良、卑鄙、危难、谨慎(形容词)

反义合成词:陟罚臧否、刑赏、优劣、损益、存亡

2 找出偏义词。(异同,即“不同”)

3 填表(括号中为答案)

4 背诵全文。

课后记:

附:《出师表》难句例解

此诚危急存亡之秋也

刘盼遂先生《中国文法复词偏义例续举》说“存亡”偏于“亡”义。因此有人认为“存亡”是偏义复词,意思在“亡”,亦即“危亡”,并且说这类偏义复词是出于修辞的需要。我们以为这里的“存亡”是一对反义词,亦即抑存抑亡,“存”或者“亡”的时刻就是“危急”。“存亡”跟“危急”是同义词语复用,从而产生修辞上的强调。如果“存亡”只有“亡”义,那么“危急”跟“存亡”并比为用就说不通;如果“存亡”只有“亡”义,那么下文的亲贤臣,远小人”等一系列建议就无从解释。文言并列中具有选择关系的词儿之间不用“或”字。又如:“人君无愚智、贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。”(《屈原列传》)“愚智”是“愚”或“智”,“贤不肖”是“贤”或“不肖”。有时候选择关系里的两个词儿之间用“与”字连接,例如:“遇与不遇,命也。”(《后汉书·傅燮传》)因此“存”和“亡”之间也能加上“与”字;这只是从语法角度说,修辞上却是不能加的。“秋”,《说文》:“禾穀孰(熟)也。”古代一年以秋天为收获期,引申为关键的时刻。一说,“秋,愁也。”(《广雅·释诂》)《春秋繁露·阳尊阴卑》:“秋之为言犹湫湫也,湫湫者,忧悲之状也。”欧阳修《秋声赋》:“悲哉,此秋声也。”

译文:这实在是非常危急、或存或亡的关键时刻啊。(或:这实在是非常危急、或存或亡的、令人担忧的艰难时刻啊。)

引喻失义

“引喻”实在是两个词,同义并列。“引”的本义是“开弓”,引申为“疏证”,亦即援引事实加以证明。《尔雅序疏》:“事有隐奥滞泥者,则援引经据以证成之。”“喻”是晓喻,开导,熟语有“家喻户晓”。

译文:称引比喻失去时宜。

性行淑均

“性”是性情,“行”是“行为”。“行”在金文像四通八达的街衢,引申为“所作所为”。《商君书·更法》有“疑行无成”。而且,这句里有“合叙”(参阅杨树达《汉文文言修辞学》第十七章)手法,亦即形式上的并列,内容上的交错。“性行淑均”是“性淑行均”。

译文:性情善良,行为公正。

苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯

“苟”,可以作“姑且”讲,《广雅·释诂》:“苟,且也。”或作“只”讲,扬雄《法言》:“非苟知之。”或作“诚”讲,《论语·里仁》:“苟志于仁矣,无恶也。”又,《广雅·释诂》同。三说可以共解本句。“闻”,本义是“知声”,《大学》有“听而不闻”。这里是被动式,亦即被闻,高诱注《淮南子·主术训》:“‘闻’犹‘达’也。”实在也是“被闻”的意思。“闻”与“达”是两种不同的境界,先“闻(名)”而后“达”;《论语·颜渊》有一段警辟的对话可以帮助我们辨识“闻”与“达”:“子张问:‘士何如斯可谓之达矣?’子曰:‘何哉,尔所谓达者?’子张对曰:‘在邦必闻,在家必闻。’子曰:‘是闻也,非达也;夫达也者,质直而好义,察言而观色,虑以下人。在邦必达,在家必达。’”

译文:只希望乱世姑且保命,不要在诸侯里闻名,飞黄腾达。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈

“以”,以为,认为。“卑鄙”,同义的并列结构的复合词,这里是中性词。现代汉语里“卑鄙”是贬义词了。语言愈发达,词儿所含褒贬义就愈多,中性词就愈少,这是语言发展的内部规律。“猥”,《说文》:“犬吠声也”。王筠《说文句读》:“《广韵》:‘猥,鄙也。’别义。”李密《陈情表》:“猥以微贱,当侍东宫。”“猥”就是“鄙”,自谦之词,相当于现在所说的“鄙人”。“猥自枉屈”,刘备自鄙趋访,当是“自我卑下,枉驾屈就”。“猥自”,使自猥,“猥”是形容词增加使动用法。或说:“猥,顿也。”《广雅·释言》王念孙疏证:“‘顿’犹‘突’也。”马融《长笛赋》:“山水猥至。”“猥”,突然。

译文:先帝并不认为我地位低下,孤陋寡闻,却让自己降低身分,枉驾相顾。

深入不毛

“毛“就是“苗”。“毛”今读开口呼;“苗”今读齐齿呼,是来自开口呼,古音中随处可见。又,《说苑·修文》引《春秋传》:“苗者,毛也。”《周礼·地官·载师》:“凡宅有不毛者有里布。”郑玄注引郑司农曰:“宅不毛者,谓不树桑麻也。”即连生长桑、麻之苗的可能也没有。又,《庄子·逍遥游》:“穷发之北有冥海者。”《经典释文·庄子音义》李注:“发,犹毛也。”司马注:“北极之下无毛之地也。”“穷发”就是“不毛”,亦即“不苗”,不生五谷的地方,并非一定不生长草木。一说“不毛”就是现在缅甸北部离开我国国境只有一百里的一座古城,当地少数民族至今还供有诸葛亮像。

译文:深入到连桑麻也不能生长的地方。

不效则治臣之罪

有人注“效”为“生效”、“成功”,欠妥。“效”当是“尽力”,《汉书·韩信传》:“顾效愚忠。”《韩非子·三守》:“行私道而不守公忠,此谓明劫。”“不效”,不尽力,上文有“恐托付不效”。

译文:不尽力,就处治臣仆的罪。

察纳雅言

一些注家都注“雅言”为“正言”。此说不误。但“雅言”为什么会是“正言”?“雅”,本来是“乌雅”,鸟名,跟“正”没有联系,这里是“夏”的借字。“夏”,《说文》:“中国之人也。”段玉裁注:“引申之义为大也。”《方言》:“自关而西秦晋之间,凡物之壮大者而爱伟之谓之夏。”由“中国之人”又转移为“正”为“中”。因此“雅”有“大”、有“正”、有“中”的意思。“雅”在“疑”纽“鱼”部,“夏”在“晓”纽“鱼”部,“疑”、“晓”旁纽双声,参见黄焯《古今声类通转表》。朱骏声《说文通训定声》:“夏夏犹衙衙吾吾雅雅也。”《荀子·儒效》“居夏而夏”,又《荣辱》“君子安雅”,“夏”就是“雅”。“雅言”就是“大(可贵的)言”、“正言”、“中(适当的)言”。又,《荀子·儒效》:“用雅儒则千乘之国安。”“雅儒”就是“正派的的儒生”。

译文:审察并且采纳正确的言论。

庶竭弩钝

“庶”,有的注家说是“庶几”,不确。《经传释词》引《尔雅·释言》:“庶,幸也。”郝懿行《义疏》:“‘庶’又为‘幸’者,犹‘觊’也。”吴昌莹《经词衍释》:“‘庶无悔罪’言‘幸无’也,‘庶见素冠兮’言‘幸见’也。”“觊”音义同“希”同“幸”。肖统《讲席将毕赋三十韵诗依次用》:“器月希留影,心灰庶方扑。”“希”、“庶”是“互文”。为什么“庶”作“希”、作“幸”讲?这是假借,今吴语区常州一带“猪”读jū,“书”读xū,“储”读qǔ。“庶”在“书(审三)”纽“鱼”部,“希”在“晓”纽“微”部;“幸”在“匣”纽“耕”部。黄焯《古今声类通转表》指出“审三跟晓、匣相通”。“鱼”、“阳”对转,“耕”、“阳”旁转。王力《同源字典》:“‘鱼’,‘元’通转,‘微’、‘元’旁对转。”王、黄二位先生书中都有很多实例。

译文:希望使我尽点儿笨力。

出师表教学设计11

一、教学目标

知识与能力:

1.引导学生通过反复诵读,读准字音、了解内容大意。

2.引导学生通过阅读,提取关键语句,理清文章思路。

3.引导学生体会作者恳切的言辞所表达的真挚厚重的感情,体会“表”这种文体的抒情色彩。

过程与方法:

1.讲解背景和疏通文意结合。

2.反复诵读。

3.设置关键问题,小组合作探究。

情感态度与价值观:

通过分析文章词句及背景知识,理解诸葛亮在《出师表》中流露出的矛盾艰难之感,从而理解他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

二、教学重难点

教学重点:

1.反复诵读,积累文言字词,了解文章内容。

2.体会作者恳切的言辞所表达的真挚厚重的感情。

教学难点:

分析文章词句,理解诸葛亮的“难”,从而理解他的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

三、教学策略

《出师表》作为一篇传诵千古的表文,除了落实字词释义,还应该从对原文语句的反复品读中体会诸葛亮的思想情感。学生有《三国演义》的阅读经验或者电视剧的观看体验,对诸葛亮的智慧应该有所了解,但对他“鞠躬尽瘁,死而后已”的崇高品德与“士为知己者死”的价值观,并不一定能理解。

本课主要采用朗读法、赏读评议法等教学方法,对《出师表》字句进行赏析,此外补充相关背景知识,详细梳理内容。通过朗读体会诸葛亮言辞的恳切,劝谏和出师的艰难,从而了解人物的内心世界,力求生成更立体的文学感受。本课应着重于拓宽学生文言素材阅读视野,充分调动学生的'积极性,发挥学生的主体作用。

1.学生对课文内容的理解是通过反复诵读来完成的。

2.自主学习,将自学中遇到的重点文言词句质疑问难,通过生生、师生之间的交流加以解决,教师在点拨时进行学法指导。

3.在课文解读中,教师补充相关背景知识,激发学生对文言素材的理解,培养他们用联系的观点看问题的能力。

四、教学过程

1.预习作业:一字一句抄写《出师表》,翻阅资料结合自己的理解形成译文,对字词释义提出疑问;品评文章最后一句话:“今当远离,临表涕零,不知所言。”诸葛亮到底言了些什么?为什么写到最后他会临表涕零,这是一种怎样的情感?

2.课上提醒学生读准重点文言词语的读音,并在书中标注:

裨(bì)补阙(quē)漏 性行(xíng)淑均 行(háng)阵和睦

庶竭驽钝(shù jié nú dùn) 以彰(zhāng)其咎(jiù) 陟(zhì)罚臧否(zāng pǐ)

崩殂(cú) 侍(shì)卫 咨诹(zōu) 郭攸(yōu)之 费祎(yī) 夙(sù)夜

(一)情境导入

导语:今天我们来学习《出师表》,在预习这篇课文时,同学们提出疑问:为什么诸葛亮在表文结尾说“今当远离,临表涕零,不知所言?”今天我们就围绕这个句子来展开理解。

展示课件“今当远离,临表涕零,不知所言”。

【设计意图】在预习翻译的基础上,引出对关键句的解读,激发学生的思考。

(二)感知学习

1. 默读课文(1~5自然段)诸葛亮“言”了些什么?

同学回答问题,大致梳理文意。教师适时落实字词并板书要点。

教师引导学生:课文中摘引原句,说清楚诸葛亮所言的主要内容,语言要简洁明了。

要点:宜开张圣听;昭平明之理;宫中之事,悉以咨之;营中之事,悉以咨之;亲贤臣,远小人。

2.请把这几条意见进一步综合归纳,思考:诸葛亮是从哪几个方面提出建议的?其中最关键的是哪一条?为什么?

明确:三个方面的建议:1.广开言路;2.赏罚公平;3.亲贤远佞。其中最关键的是亲贤远佞。因为刘禅是个比较昏庸、容易受身边佞臣蛊惑的君主,如不亲贤远佞,就会出现“妄自菲薄,引喻失义”“偏私,使内外异法”等情况,再好的方针、政策也不能贯彻执行。其中“亲贤”更重要,“开张圣听”是不能只听身边小人的谗言,对贤臣更是要“亲之信之”,要“咨诹善道,察纳雅言”等,这些都是开导刘禅要“亲贤”。

3.给出“表”的概念,交代文章背景。

针对以上总结的内容,诸葛亮为什么会涕零?

【设计意图】引导学生整体感知诸葛亮的情感。

(三)内容探究

教师出示设计好的问题,引导小组内、班级内讨论。

再读课文,联系补充背景素材,思考、讨论、交流。

1.分析原文语句:先帝创业未半而中道崩殂。(未半、中道背后的含义)

2.分析原文语句:益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。(疲弊、危急存亡的局面在哪些背景中可以看出?)

补充背景材料:

公元207年刘备“三顾茅庐”请诸葛亮出山。

公元220年,曹丕建魏;公元221年,刘备建汉;公元222年,孙权建吴。三国鼎立局面形成。

公元222年,刘备为报东吴杀害关羽之仇,不顾诸葛亮、赵云等人的劝阻,与吴国在猇亭一战(即《三国演义》“火烧连营三百里”),兵力大损,败走白帝城,次年病死。吴国夺取了荆州大部分地区。

当时三国的局势:

益州豪强及南方夷族发动叛乱。

魏国牢固地控制着全国的中心地区黄河流域,政治、军事、经济上占有明显优势。

吴国控制着长江中下游地区,经济力量比较雄厚。

3.追问:在此种危急情况下可不可以不出师北伐?

给出背景材料:白帝托孤。

刘备:“朕自得丞相,成其帝业,何期智术浅陋,不纳丞相之言,自取其败,羞回成都与丞相相见。今日病已危笃,不得不请丞相托以大事也。”

刘备:“‘鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。’朕本待与卿等同灭曹贼,共扶汉室,不幸与卿等中道而别也。”

刘备:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”

诸葛亮:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死。”

刘备(对刘禅):“汝与丞相从事,事之如父。”

刘备遗诏:勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。

联系原文语句分析:故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐付托不效,以伤先帝之明。

小结:以上内容和背景可以总结出“出师难”。

4.诸葛亮的劝谏之难。

前文我们分析过,蜀汉当时处于益州疲弊的局面,但又有先帝托孤之事,先帝创业未半而中道崩殂,一旦出师,先不说伐魏能否胜利,大本营的安定就够让诸葛亮担心的,因此在出师之前反复叮咛。此时此刻的诸葛亮内心多么焦虑艰难啊!

小结:以上内容可以总结出“劝谏难”,再和前面的“出师难”结合起来看,不难体会到诸葛亮在表文结束之时为何会“临表涕零”了。《三国演义》中诸葛之多智而近妖,而我们在《出师表》中看到了一个有血有肉、处境艰难,在矛盾中挣扎的“鞠躬尽瘁,死而后已”的人,而不是隆中一对天下就三分,羽扇一挥樯橹就灰飞烟灭的神。

5.带着对作者诸葛亮情感的体会,再读课文。

【设计意图】让学生能更好地分析诸葛亮的情感,学会运用精练的词语来概括人物的性格特征。引导学生触及文章的核心部分,如“鞠躬尽瘁,死而后已”的崇高品德与“士为知己者死”的价值观。

(四)总结

总结写作特点:本文主要特点是议论、叙述、抒情相结合,这种把真挚感情融于议论、叙事之中的表现手法值得借鉴。

结束语:一个个后来者,读《出师表》时扼腕叹息、仰天长叹或沉默思考。他们中有岳飞,有杜甫,有陆游,有文天祥,他们读《出师表》就像受到一种庄严的召唤。为他的凛然正气所感召,为他的忠义之举而激动,为他的淡泊之志所净化,带着这些人以及你对诸葛亮《出师表》的理解,读熟并齐诵《出师表》。(课件出示:岳飞手书《出师表》和杜甫、陆游、文天祥的诗句)

【设计意图】引领学生更好地把握本文写作特点,感受《出师表》和诸葛亮的精神对后世的影响。

(五)布置作业

阅读批注梁衡《武侯祠:一千五百年的沉思》。(选自人民教育出版社《义务教育课程标准实验教科书语文自读课本》七年级下册)

【设计意图】通过阅读、思考、批注的过程,进一步体会诸葛亮的形象,培养独立阅读,归纳要点、阐述观点的能力。

出师表教学设计12

教学目标

1、了解诸葛亮忠心辅佐两朝的赤忱,了解他的政治主张,特别是对后主刘禅的劝勉——广开言路、严明赏罚、亲贤远小人的三项建议的进步性和借鉴意义

2、学习并掌握文言词语和重要语句。

3、了解本文从容不迫、条分缕析的写法。

教学重点:

1. “表”这种文体的抒情色彩很浓,引导学生通过反复诵读,着重体会。

2. 教学目标1、2

教学课时:3课时。

教学过程:

第1课时

一、 创设情境,导入新课

1、展示两副对联:这里的老臣是谁?一表是指什么?

杜甫《蜀相》 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

陆游《书愤》 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

明确:老臣是三国时期蜀国名相诸葛亮,一表是指他的《出师表》

2、历史背景介绍:

《出师表》是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。这种表,或表明报国之心,或呈献攻城掠地之策。历来以战名世者甚众,以表传后者颇少。惟独诸葛亮的《出师表》不仅存之典册,而且粲然于文苑。

诸葛亮自刘备于公元207年“三顾茅庐”后,即忠心耿耿地辅佐刘备,以完成统一大业。经过长期奋战,使寄寓荆州的刘备,一跃而为与魏、吴对峙的蜀汉之主,雄踞一方,到公元221年刘备即帝位。公元222年吴蜀彝陵之战后,刘备败逃白帝城,次年病死。刘备“白帝托孤”时对诸葛亮说:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”对诸葛亮无比信赖。诸葛亮回答说:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死。”刘备吩咐刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。”刘禅继位,即后主。刘禅黯弱昏庸,亲信宦者,远避贤能,胸无大志,苟且偷安,是个“扶不起的阿斗”。诸葛亮主张出兵击魏,侃侃陈词,力排众疑,申明大义以拯其愚,吐露忠爱以药其顽,既有政治家的眼光,又有军事家的头脑,且严守人臣下属的身份。

《出师表》前半部分是临行时的进谏,后半部分乃表明此行夺胜的决心。刘禅虽为蜀主,而蜀之安危成败,实系于诸葛亮之身,因而率众出征时,当促使后主保持清醒的头脑,具备正确的观点,采取得力的措施,才能保证前方顺利进军;同时表明自己忠贞死节之心,既是自勉自励,也是预防小人惑主。

摘自《历代名篇赏析集成》

二、听录音范读,整体感知

1、录音范读课文。要求学生画记出疑难字词,注意停顿、重音。

2、对照课下注释,理解课文,齐读,理清文章结构指导划分层次结构

3、 全文可分三部分:

第一部分(1—5段),指明危机,提出建议。写临出师前的忠谏,提出了广开言路、赏罚分明、亲贤远佞的建议。

第二部分(6-7)追忆往事,陈述理由。追述刘备的知遇之恩,表白自己精诚图报的忠心。

第三部分(8-9)分清责任,表明决心。点出出师本题,表示兴复汉室的'决心。

三、学习1-2节

1、朗读语段,根据课下注解自译课文。

2、分段质疑(从语言和内容两个方面)。

【明确】学生可能质疑的词句:

益州疲敝:益州民力困乏。

此诚危急存亡之秋也:这实在是形势危急、决定国家生死存亡的紧要时刻啊。

不懈于内:在朝廷内毫不松懈。

忠志之士忘身于外:忠诚有志的将士们在战场上奋不顾身。

不宜异同:不应该有所不同。异同,偏义复词。

以昭陛下平明之理:来显示陛下公正严明的治理。

四、探究:1、出师前的国内形式是怎样的?明确: 不利——益州疲敝;有利——忠志之士不懈于内,忘身于外。总之是危急存亡之秋,倘不奋发图强,国必亡。

2、如何看待诸葛亮的这两点建议?明确: 这两点都是从正反两方面加以申述的,极具针对性。广开言路,主要是广开贤者的言论,听进忠言,抛弃偏言;赏罚分明,是要执法如一,忠有所赏,奸有所罚。这两点都是要刘禅弘扬先帝遗德,不要伤害那些忠志之士的情感,使得他们能继续为国竭尽忠心。也只有这样,国家的政局才不至于混乱。而这两点恰恰是刘禅没有做好的,也是诸葛亮最为担心的。

五、当堂练习反馈

完成《拓展强化》P92语段一。

六、作业:

复习1-2节,自译3-5节。思考:你认为三条建议中哪条是最重要的?

出师表教学设计13

【教学目标】

1、学习并积累一些文言实词和虚词的用法。

2、把握文章的主要内容,体会诸葛亮知恩图报的思想感情。

3、了解议论、记叙和抒情相结合的写法。

4、反复朗读并背诵这篇课文。

【教学重点】

1、学习并积累一些文言实词和虚词的用法。

2、把握文章的主要内容,体会诸葛亮知恩图报的思想感情。

【教学难点】

1、了解议论、记叙和抒情相结合的写法。

2、背诵课文。

【学习方式】

运用自主、合作、探究的学习方式。

【教学时数】

三课时

【课前准备】

1、要求学生课前读课文,根据注释弄清文章的.主要内容。

2、通过因特网或图书馆搜集有关资料(文字资料或图片资料皆可),如:诸葛亮生平、三顾茅庐、长坂之败、赤壁之战、三国鼎立、败走麦城、刘备托孤、阿斗刘禅、五月渡泸等。

【教学过程】

一、导语

这篇《出师表》是诸葛亮在公元227年(蜀汉后主刘禅建兴五年)出兵伐魏,临行时写给刘禅的奏章。当时刘备已经死了四年(223年),蜀国和吴国的联盟已经破裂,荆州已经失守,蜀国实际只占有益州,实力本来不厚,再加上连年战争,国力更加困乏。于是诸葛亮派人与吴国修好,又亲自领兵平定了南方少数民族地区的叛乱,稳定了后方(即“五月渡泸,深入不毛”);然后趁魏国君主曹丕身死、魏国大将司马懿被贬的机会,抱着“不伐贼,王业亦亡;惟坐而待亡,孰与伐之”的心情,出兵北伐,企图巩固蜀汉政权、消灭魏国进而统一中国,复兴汉室。

南宋爱国诗人陆游写有赞美诸葛亮及《出师表》的诗句,如:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!”(《书愤》)“出师一表千载无,远比管(管仲)乐(乐毅)盖有余。”(《武侯书堂》)“出师一表通今古,夜半挑灯更细看。”(《病起书怀》)(板书:出师表)

二、整体感悟

1、要求学生运用普通话正确、流利按意义节奏有感情地反复朗读课文,达到熟练的程度。

(1)教师放录音。

(2)学生各自练读。

2、整体感悟。

提问:文章主要写了那些内容?

明确:开头谈论形势和治国方针,6次提到“先帝”,勉励后主继承遗志,这是寓情于议。中间叙述21年来的经历,抒发自己对先帝的感激和效忠刘氏父子的心愿,这是寓情于叙。结尾以“不效则治臣之罪,以告先帝之灵”,集中的表达了作者感恩图报、担当大任的心情。

提问:作者写这篇表文的目的是什么?

明确:目的是使后主认识到必须亲贤远佞,才能修明政治,完成“兴复汉室”的大业。

三、探究阅读,质疑问难

要求学生四人一组采用诵读、问答、讨论、评点相结合的方法对文章进行多角度研读。鼓励学生敢于对课文的内容和表达,提出自己的看法和见解。鼓励学生把不明白的地方说出来,寻求其他同学或老师的帮助。

出师表教学设计14

【教学设想】

这篇文章的写作风格却又与我们通常所理解的应用文迥异,作者以恳切的言辞,表达了真挚厚重的感情。多数学生是喜欢这篇课文的。除文中少数语句必须由教师解释外,绝大部分语句可以让学生对照注解,相互启发,自行弄清大意。但文章内容上的重点到底是什么,学生往往把握不住;对于诸葛亮是怎样突出他的论述重点的,学生更难以体会得深刻。因此,在教学过程中应该把课文的重点、难点化成若干足以启迪学生思维的问题,并把这些问题按合理的顺序编排,进而把学生的阅读思考活动导向深人。

【课时安排】

2课时。

【教学内容和步骤】

第一课时

一、创设情境,导入新课

诸葛亮是中国人民智慧的化身,“三顾茅庐…‘火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。诸葛亮的`文才韬略令人倾倒。他撰写的《出师表》是汉末以来的杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所敬仰。今天,我们就来学习这篇杰作。

二、释题,思考下面几个问题

1、“表”这种文体的一般内容和作用。

明确:“表’’的一般内容是议论和叙事,往往带有抒情色彩。它是古代奏议的一种,常用于向君主陈说作者对国家大事的意见、建议等。

2、“出师表”该如何理解呢?

明确:在出师前对国家大事的意见、建议。

3、本文是在怎样的背景下写的?

明确:写于蜀汉建兴五年蜀汉第一次出师伐魏之前,当时蜀汉已从犹亭战役的惨败中恢复过来,既与吴国通好,又平定了南方叛乱,所以诸葛亮决定北上伐魏。

4、诸葛亮写作本文的目的是什么?

明确:希望国内政治修明,有一个稳定的后方,使他“北定中原”的计划得以实现。

三、朗读课文

1、教师范读。

要求:学生认真听读,注意生字的读音。

2、学生大声朗读课文两遍。

要求:读准字音,尽量读好句中的停顿。

3、正音:

崩殂(cú)侍卫(shì)陟罚臧否(zhì zāng pǐ)费棉(yī)郭攸(yōu)之性行淑均(xìng xíng shū jūn)行阵(háng)以遗陛下(wèi) 裨(bì)补阙(quē)漏夙(sù)苟全(gǒu) 庶竭驽钝(shù jié nǔ dùn)猥(wěi)斟酌(zhēn zhuó)以彰(zhāng)其咎(jiù)咨诹(zōu)遗诏(yí zhào)倾颓(qīng tuí)

4、朗读课后练习一中列出的长句子。

方法:读读,议议,请学生说说每句话的大意。

5、齐读课文。

要求:读准字音,注意句中停顿,尽量读得流利。

四、请在课文中摘引原句,说说诸葛亮对国家大事提出了哪些意见和建议

明确:

1、宜开张圣听。

2、昭平明之理。

3、宫中之事,悉以咨之。

4、营中之事,悉以咨之。

5、亲贤臣,远小人。

6、托臣以讨贼兴复之效。

五、请把这六条意见进一步综合归纳

思考:诸葛亮是从哪几个方面提出建议的?其中最关键的是哪一条?为什么?

明确:

四个方面的建议:

1、广开言路;

2、赏罚公平;

3、亲贤远佞;

4、励精图治。

其中最关键的是亲贤远佞。因为刘禅是个昏君,容易受坏人蛊惑,如不亲贤远佞,就会出现“妄自菲薄,引喻失义”,“偏私,使内外异法”等情况,再好的方针、政策也不能贯彻执行。而“亲贤”更重要。“开张圣听”,对贤臣“亲之信之”,要“咨诹善道,察纳雅言”等,都是开导刘禅要“亲贤”。

六、布置作业

1、熟读课文。

2、对照书上注释,试着口译全文。

第二课时

一、提问

本文是诸葛亮为北上伐曹而给刘禅上的奏疏。论理应当首先提出兴兵北伐的请求,接着说明理由以及此次北伐的战略计划等内容。但本文只在第七、八两段各有一句涉及北伐,其余内容都与北伐无直接关系,而只是对刘禅提出劝告和建议,这是不是文不对题?为什么?

明确:这绝不是文不对题,而是因为诸葛亮此次上表虽然是为了请命出征,但主要意图却在于劝谏刘禅“内修政理”,并向他提出有关的建议。根据史料,我们知道,刘禅一贯平庸无能,朝政事无巨细,都由诸葛亮负责处理。此次诸葛亮出师北伐,势难匡误救失,对国内政局是很忧虑的,因此他只有提出建议并荐人自代。这正是针对蜀国当时朝廷形势而定的。

二、提问

以上我们分析出的这些建议都是在文中第1、2、3、4、5、8这几段中陈述的,那么,6、7段在文中有什么作用呢?

1、朗读第6、7段。

2、学生口头翻译第6、7段。

3、讨论第6、7段的大意。

⑴第6段是追怀先帝知遇之恩,概括写自己不顾危难,二十多年来以效忠先帝为己任。

⑵第7段侧重写先帝托孤后,五年来自己竭忠尽虑地具体谋划。

4、明确作用:这两段的作用在于说明此次出师伐魏乃秉承先帝遗志、事在必行之举,同时也是“我”竭尽忠诚,责无旁贷的职分。

三、再次朗读第6、7段

思考:这两段和全文关系是怎样的?即出师伐魏与修明政治的关系是怎样的?

明确:

1、从本文写作的背景来看,“修明政治”是早在三顾茅庐时诸葛亮就提出的一整套战略中的一个有机的组成部分,现在重新提出,目的在于为出师伐魏创造良好的政治环境,使北伐无后顾之忧,所以关系是十分密切的。

2、作为议论文来看,出师伐魏事在必行,正是叮嘱后主修明政治的论据。正因为诸葛亮必须出师进驻汉中完成兴复汉室的大业,所以不能不切嘱后主好自为之,不能不把斟酌的损益、进尽忠言的重任委之于攸之、棉、允。

3、从表达方式上看,六、七两段可以说突出地体现了“表以陈情”的特点。《三国志,诸葛亮传》把这份上书原称为“疏”,《昭明文选》始定名为“出师表”,大概正是充分注意到它在表达上的特色。以陈情的方式叙自己报效先帝的衷曲,不仅增强了感染力,也大大加重了所提建议的分量:修明政治这件大事可是关系重大得很啊!不能不靠你后主“自谋”啦!千万不可有负先帝啊!不尽之意尽在其中。

四、思考

第6、7段没有直接谈修明政治的问题,但却有力地服务于这一中心,那么请找一找,还有哪些话也起到类似的作用?

明确:第1段开头两句。第一句起首以先帝创业立言,唤起刘禅对自身所负重任的重视,接下来讲形势严重,说明修明政治的必要性。第二句讲幸赖先帝善于用人,还有一批忠臣志土,说明修明政治尚具备有利条件。从表达上看,语意凝重,定下全文基调。

五、思考

诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?

明确:

不难看出,诸葛亮事事都以先帝之意为依据,句句都借先帝之口说出,既不失人臣之礼,更无教训人主之嫌,使刘禅听了,忠言而不逆耳,十分得体;同时也表明他本人处处念及先帝之遗德、遗训,时时不忘先帝之殊遇重托,既能表明自己的心迹,又容易以情打动刘禅。文中虽然明提陛下只有七次,但暗提陛下尚有五处(即“诚宜开张圣听”之前,“宣付有司’’之前、两次“悉以咨之’’之前、“则责攸之”之前),实际共十一处,或表忠诚,或表心愿,或提具体建议,表明诸葛亮处处为刘禅着想,使再昏庸的皇帝也不能无动于衷了。

总之,“受恩感激,,(‘报先帝’,“忠陛下’’的思想感情,贯穿全篇,字里行间洋溢着对刘备父子的无限忠诚。

六、综合全文,概括中心思想和写作特点

1、中心思想:指导学生自己归纳,教师进行抽查。

2、写作特点:本文主要特点是议论、叙述、抒情相结合,这种把真挚感情融于议论、叙事之中的表现手法值得借鉴。

七、布置作业

1、背诵全文。

2、小作文:从《隆中对》和《出师表》看诸葛亮的政治才能。

出师表教学设计15

【教学目标】

1、关于亲贤远佞等建议。

2、体会诸葛亮在“表”中表达的思想感情。

3、议论为主兼用叙事、抒情。

4、背诵课文。

【教学过程】

第一课时

一、导入

以中国古代智谋之士的故事引出……在我们中华民族几千年的文明史中,我们耳熟能详的智慧的化身不计其数……(由学生举例导入)

以学生了解到的中国古代小说、戏曲,传说中的诸葛亮的事迹、形象导入。

以杜甫的《蜀相》及陆游的《书愤》导入。

蜀相

杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间。

(陆游《书愤》)

二、解题

1、作者:诸葛亮(181~234),字孔明,琅玡阳都(今山东沂南县)人。三国时著名的政治家、军事家。东汉末年隐居隆中(今湖北襄阳西),刘备三顾茅庐,他成为刘备的主要谋士。蜀汉政权建立后,任丞相。刘备死后,诸葛亮辅佐后主刘禅,主持国家军政大事。他励精图治,赏罚严明,推行屯田政策,并改善和西南各族的关系,有利于当地经济、文化的发展。曾多次出师伐魏,争取统一中国。著有《诸葛亮集》。

2、文体:表,古代向帝王上书言事的一种文体。

3、背景:建兴(后主刘禅年号)五年(227年),诸葛亮出师伐魏,临行时,写这个表给刘禅。

三、朗读课文

1、教师范读。

2、学生自读。

四、对照注释阅读课文,了解大意

五、布置作业

熟读课文,口头翻译课文。

第二课时

一、第一段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴为什么说“此诚危急存亡之秋也”?(客观)

⑵当时的有利条件是什么?(主观)

⑶诸葛亮向刘禅提出了什么建议?(“开张圣听”)

⑷提出这一建议的目的是什么?

4、小结:论述当时的严峻形势,提出了广开言路的建议。

二、第二段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

提问:作者在本段提出了什么建议?如何具体执行?

4、小结:提出严明赏罚的建议。

三、第三、四段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴诸葛亮向刘禅举荐了哪些人?这些人具有怎样的特点?

⑵举荐这些人的目的是什么?亲贤有什么好处?

4、小结:

诸葛亮向后主荐贤,考虑周密。

四、第五段

1、指名朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴找出本段的中心句?

第1句。

⑵“每与臣论此事”中“此”指代什么?

第1句。

⑶“汉室之隆,可计日而待也”的主要条件是?

“亲贤臣,远小人”。

4、小结:从总结历史教训中提出亲贤远佞的建议。反复叮咛,表明自己推举贤能,旨在兴复汉室。

五、布置作业

1、背诵1~5段,熟读第6段。

2、归纳虚词“而”、“以”的用法和意义。

第三课时

一、第六段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

遂许先帝以驱驰:用。

尔来二十有一年矣:此,那。

3、研读,讨论。

⑴表明自己身份的词语(句子)?

(“布衣”)

⑵当时自己的志趣是什么?

⑶诸葛亮“感激”的原因是什么?

⑷哪句话高度概括了与先帝患难与共的历史?

4、小结:自叙本志及先帝“三顾茅庐”之恩。

二、第七段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴作者“夙夜忧叹”的原因是什么?

⑵哪些句子表明北伐的时机已经成熟?

⑶“此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”表达了作者怎样的感情?

4、小结:本段再叙接受先帝“托付”,“夙夜忧叹”,惨淡经营的`苦心。首先追叙白帝城托孤一事,用“临崩寄臣以大事”提挈全段。接着叙述“受命以来”的心情和行动。然后着一“今”字,从追叙往事转入出师的正题。末了用“报先帝,忠陛下”收结这一层意思,表达了鞠躬尽瘁之情。末句为补笔,再说出师后国内政事的安排,强调了郭攸之等人的职责,又一次启发后主重视亲贤纳谏。

三、第八、九段

1、朗读。

2、重点字词句讲解。

3、研读,讨论。

⑴第一句照应上段哪一句?

“当奖率三军,北定中原……还于旧都。”

⑵第二句前半句照应上段哪一句?

“斟酌损益,进尽忠言”。

⑶第二句后半句照应第一段哪一句?

“开张圣听”。

⑷第九段表达了诸葛亮怎样的思想感情?

表明临行之前百感交集,无限依恋之情。

4、小结:第八段明确指出出征者、留守者的职责,并突出了对后主本人的劝谏。篇末的“临表涕零,不知所言”,固然集中地体现了诸葛亮最刘氏父子的无限忠诚,但这“涕零”中也隐含着他对国内政局的担忧,对刘禅能否采纳建议,修明内政的担忧,透露出他复杂矛盾的心情。

四、全文总结归纳

1、理清文章的结构。

第一部分(1~5)分析当前形势,劝勉刘禅继承先帝遗志,并提出三项建议。

第二部分(6~7)关于出师这一决策的说明。

第三部分(8~9)归纳全篇主旨。

2、提问:诸葛亮向刘禅所提建议之间的关系是什么?

明确:广开言路是前提,执法公平是关键,而亲贤远佞是核心。

3、中心意思:

本文以十分恳切的言辞,针对当时的局势,反复劝勉刘禅要继承先帝遗志,广开言路,严明赏罚,亲贤远佞,以修明政治,完成“兴复汉室”的大业;也表达了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对先主感恩图报的一片深情。

4、写作特点:

以议论为主,兼用叙事和抒情。

5、介绍后世有关《出师表》的著名诗句。

或为《出师表》,鬼神泣壮烈。文天祥《正气歌》

凛然《出师表》,一字不可删。陆游《感状》

五、布置作业

1、背诵课文。

2、解释下列各句中加点词的古义和今义。

⑴诚宜开张圣听。

⑵未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

⑶先帝不以臣卑鄙。

⑷由是感激,遂许先帝以驱驰。

3、查阅有关诸葛亮的资料,结合自己学习《空城计》《出师表》的体会,围绕“诸葛亮”这个话题,写一篇小论文或小随笔。

【出师表教学设计】相关文章:

《出师表》教学设计02-27

出师表教学设计02-28

《出师表》教学设计04-09

《出师表》的教学设计模板09-08

出师表优秀教学设计03-02

出师表教学设计(15篇)04-13

课文《出师表》优秀教学设计范文04-14

出师表优秀教学设计5篇03-02

出师表优秀教学设计范文(通用5篇)03-16